(2: 生态环境部华南环境科学研究所, 广州 510530)

(2: South China Institute of Environmental Sciences, Guangzhou 510530, P. R. China)

乌伦古湖作为阿勒泰的明珠,地处阿勒泰地区两河一湖生态安全维护区,具有重要的生态保障功能. 乌伦古湖为中国十大淡水湖之一,北疆面积最大的内陆湖泊,是阿尔泰山绿洲与古尔班通古特沙漠之间的重要天然生态屏障,在控制沙漠北侵,防止垦地沙化、调节绿洲气候、承载珍稀濒危鱼类等方面具有重要的生态保持和平衡功能. 近年来随着乌伦古湖流域开发程度不断提高、资源利用和调度相对混乱,导致乌伦古湖出现湖水盐系统失衡、生态系统退化、水质持续恶化等问题,严重影响了乌伦古湖生态功能实现[1-2]. 乌伦古湖水质变化不仅影响该流域内生态环境安全,而且影响农、畜牧业发展以及居民用水安全.

为实现乌伦古湖流域资源利用和节约、生态环境维护与恢复、污染治理与预防,为新疆乃至我国北方提供重要生态屏障保护,有必要进行湖水水质变化成因分析. 矿化度是衡量湖水水质的重要指标,表明受湖泊水量平衡控制的各种盐类物质在湖体内的积蓄和稀释,能够反映湖水的盐度及污染情况[3-4]. 乌伦古湖由于其独特的地理环境及典型的干旱气候——降雨量少而蒸发量大,从而导致湖体内矿化度较高. 乌伦古湖由布伦托海(大湖)和吉力湖(小湖)组成. 自1958年有历史记载以来,布伦托海水体的矿化度就已经大于2.5 g/L,为微咸湖泊;吉力湖水体的矿化度则小于1.0 g/L,为淡水湖[5]. 乌伦古湖氟化物超标的问题同样由来已久,有研究表明,乌伦古湖湖水中的氟化物浓度早在1999年就已经超过我国《生活饮用水卫生标准》(1.0 mg/L),2007年已经超过国家标准值2.92倍[1]. 氟是人体必须的微量元素之一,缺乏或超量都会威胁人类生命安全,我国饮用水氟浓度规定为1.0 mg/L[6-8]. 氟广泛存在于岩石、土壤、大气、海洋以及植物和动物体内,大多数的氟化物具有一定的溶解性,在地壳和土壤中随水流进行迁移[9].

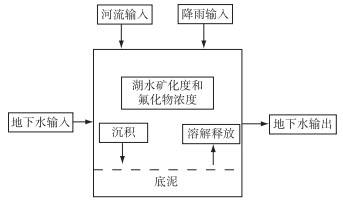

湖水的矿化度和氟化物浓度主要由物理输入与输出以及湖水内部(与底泥之间)的化学交互所决定(图 1). 矿化度和氟化物的物理输入与输出是通过水的输入与输出过程实现的,因此建立矿化度与氟化物的质量平衡方程必然牵涉到水量的平衡. 乌伦古湖位于该流域的海拔最低点,是典型的封闭型湖泊,水量平衡主要由以下几个因素决定:降雨、蒸发、河流补给、地下水补给以及地下水流出. 降雨、蒸发、河流补给水量都可以通过实地监测获得,而地下水的输入和输出量难以观测是建立质量平衡方程的难点.

|

图 1 乌伦古湖水中氟化物和矿化度质量平衡概念模型 Fig.1 A conceptual model of mass balance of fluoride and total dissolved solid in Lake Ulungur |

本研究收集了2010-2020年间乌伦古湖不同采样点的湖水矿化度和氟化物浓度数据,通过建立水质水量平衡模型,试图解释该10 a间湖水矿化度和氟化物浓度的变化原因,从而根据建立的模型预测未来湖水水质的变化趋势. 本研究将地下水输入与输出的流量作为未知量,利用实测的湖水矿化度与氟化物浓度,求解最可能的地下水输入与输出流量. 在假设湖水达到稳态的前提下,即湖水水量、矿化度与氟化物浓度恒定,不随时间变化,可以建立水量守恒、矿化度守恒以及氟化物浓度守恒3个质量守恒方程,而未知地下水的输入与输出流量为两个,因此该方程组为超定方程组. 在实际计算中,其他参数有不确定性,尤其是地下水的矿化度和氟化物浓度实测数据较少,不确定性较大. 我们采取的策略是将水量平衡与矿化度守恒方程联立,对给定的地下水矿化度范围,求出地下水输入与输出的范围. 再将水量平衡与氟化物质量守恒方程联立,对给定的地下水氟化物浓度范围,求出另一个地下水输入与输出流量范围. 两种方法确定的地下水输入与输出流量范围取交集,得到最终的地下水输入与输出流量范围. 结果表明,该方法可以将地下水输入与输出流量的范围限制在±0.2亿m3/a内. 利用该方法率定的参数可以预测未来乌伦古湖矿化度和氟化物的演变趋势,对于该流域内的水资源利用及水环境治理具有重要意义.

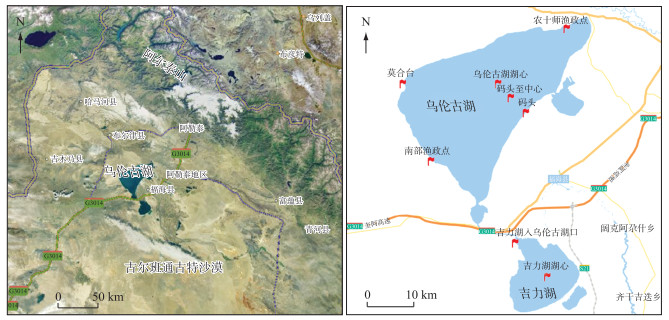

1 研究区域与研究方法 1.1 研究区域概况乌伦古湖位于阿勒泰地区的福海县境内(46°50′35″~47°25′01″N,86°59′36″~87°33′55″E,图 2). 气候类型为大陆性干旱气候,夏季炎热干燥,冬季长而寒冷. 福海县境内年平均气温为4.7℃,极端高温为35.8℃,极端低温为-37.4℃,年平均降雨量为128.8 mm,无霜期为166 d. 乌伦古湖包括布伦托海(大湖)和吉力湖(小湖),布伦托海又称乌伦古湖. 其中乌伦古湖水面面积为858.9 km2,蓄水量为68.7亿m3;吉力湖水面面积为168.7 km2,蓄水量为16.7亿m3,大小湖之间由相距7 km的库依尔尕河相连接. 目前大湖主要由额尔齐斯河(额河)补给,小湖由乌伦古河(乌河)补给. 根据2019年水质监测结果,乌伦古湖矿化度高,主要超标因子为化学需氧量(CODCr)和氟化物(F-),水质属于劣Ⅴ类水体. 由于乌伦古湖大小湖的化学性质差异显著,大湖的污染程度高,小湖水质较好,因此本研究只考虑大湖内污染状况.

|

图 2 新疆乌伦古湖和采样点位置 Fig.2 Location of Lake Ulungur in Xinjiang of China and sampling locations within the lake |

乌伦古湖的水量平衡主要由降雨量(Fprep)、蒸发量(Fevap)、河流补给水量(Friver)、地下水输入流量(Fgi)以及地下水输出流量(Fgo)决定. 乌伦古湖的蒸发量远大于降雨补给量. 2010-2017年Fevap平均约为8.88亿m3/a,Fprep约为2.00亿m3/a(表 1). Fgi和Fgo均难以观测,但通过水量平衡和物质平衡可定量计算. 由于第2水源的不断补给,乌伦古湖2004-2017年水位及湖体容积表现为逐年增加的趋势,特别是在2010年,湖体容积为104.18亿m3,显著高于2010年以前,随后湖体容积和水位则大致保持不变(表 1). 乌伦古湖相关数据由新疆阿勒泰地区水利水电勘测设计院提供,其中矿化度根据《水和废水监测分析方法》(第四版)的方法测定,氟化物浓度采用离子色谱法(HJ 84-2016)测定[10].

| 表 1 2004-2020年乌伦古湖水量收支情况以及矿化度和氟化物浓度 Tab. 1 The input and output water volume between 2004 and 2020 and the associated concentrations of total dissolved solid and fluoride for Lake Ulungur |

水量平衡的基本方程为:

| Friver+Fgi+Fprep=Fevap+Fgo | (1) |

式中,各水量因子均取2010-2017年变化的平均值,其中Friver= 4.74亿m3/a,Fprep = 2.00亿m3/a,Fevap=8.88亿m3/a. 根据水量平衡方程可知,河流补给能够补偿大部分蒸发和降雨的差值,但仍然缺失2.14亿m3/a的水量,说明在湖水水量不变的情况下,地下水的净补给量为2.14亿m3/a.

在乌伦古湖湖水矿化度和氟化物浓度不变的情况下,也就是湖水中的矿化度和氟化物浓度达到稳定状态,输入的矿化度和氟化物与输出的矿化度和氟化物通量相等. 由于降雨和蒸发过程所携带的矿化度和氟化物可以忽略不计,所以得到的质量平衡方程为:

| Friver⋅Criver+Fgi⋅Cgi=Fgo⋅Clake | (2) |

式中,Criver为额尔齐斯河河水的矿化度或氟化物浓度,Cgi为地下水的矿化度或氟化物浓度,Clake为湖水的矿化度或氟化物浓度,也等于通过地下水输出的矿化度或氟化物浓度. 为区分矿化度和氟化物浓度,在结果与分析部分用CS代表水体矿化度,用CF代表水体中氟化物浓度.

1.4 动态模型的构建根据稳态下湖水中矿化度和氟化物的分析,可以发现湖水矿化度和氟化物是输入与输出质量平衡的结果. 在稳定状态下,如果地下水的输出量发生变化,湖水中的矿化度和氟化物浓度也会逐渐变化,直到达到新的稳态. 该动态过程可由下述方程描述:

| VdClakedt=Friver⋅Criver+Fgi⋅Cgi−Fgo⋅Clake | (3) |

式中,V为乌伦古湖的湖水体积,t为时间. 该常微分方程可通过简单的变化求得解析解. 如果定义:

| Y=Friver⋅Criver+Fgi⋅Cgi−Fgo⋅Clake | (4) |

可得方程的解为:

| Y=Y0⋅e−Fgo⋅tV | (5) |

其中:

| Y0=Friver⋅Criver+Fgi⋅Cgi−Fgo⋅Clake | (6) |

从上式可知Y呈指数下降,经过时间V/Fgo下降为初始值的1/e,V/Fgo为湖水矿化度和氟化物浓度变化的特征时间.

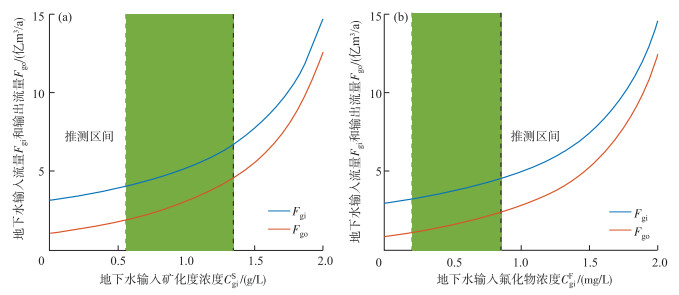

2 结果与分析 2.1 稳态下地下水输入与输出通量在同时满足方程(1)和(2)的情况下,假设地下水中矿化度浓度CgiS的不同数值可以得到Fgi和Fgo. 其他参数所取数值为Fevap= 8.88亿m3/a,Friver=4.74亿m3/a,Fprep=2.00亿m3/a,河水矿化度CriverS为0.56 g/L,湖水矿化度ClakeS为2.55 g/L(表 1). 从图 3a中可以看到,如果地下水矿化度越高,所需要的地下水流入和流出的通量就越大,以满足水量和溶质的质量平衡. 乌伦古湖流域地下水矿化度和氟化物浓度范围来自于文献[11]. 根据有限的观测,CgiS在0.56~1.34 g/L之间变化(图 3a绿色区间内). 求解Fgi值的可能区间为4.08亿~6.70亿m3/a,Fgo的可能区间为1.94亿~4.56亿m3/a.

|

图 3 乌伦古湖稳态下地下水输入、输出流量与地下水输入矿化度(a)和氟化物浓度(b)的关系 Fig.3 The relationship between calculated groundwater input and output fluxes and the assumed concentration of total dissolved solid (a) and the assumed concentration of fluoride (b) in the inflow groundwater for Lake Ulungur |

乌伦古湖内氟化物浓度遵循同样的质量守恒原理,地下水的输入与输出流量决定了湖水中稳定的氟化物浓度. 假设地下水中氟化物浓度CgiF的不同数值可以得到Fgi和Fgo(图 3b). 降雨、蒸发和河流补给水量各参数取值不变,额尔齐斯河氟化物浓度CriverF=0.44 mg/L,CgiF在0.20~0.85 mg/L之间(图 3b绿色区间内),ClakeF为2.51 mg/L,求解得到Fgi为3.23亿~4.49亿m3/a,Fgo为1.09亿~2.35亿m3/a.

利用矿化度求出的Fgi在4.08亿~6.70亿m3/a之间,Fgo在1.94亿~4.56亿m3/a之间;利用氟化物浓度求得的Fgi和Fgo则分别在3.23亿~4.49亿m3/a和1.09亿~2.35亿m3/a之间. 同一湖泊应该具有相同的地下水输入与输出通量,因此地下水输入与输出通量应该在两组数据的交集区间内,即地下水输出流量在1.94亿~2.35亿m3/a之间,地下水输入流量则在4.08亿~4.49亿m3/a之间. 取各区间的平均值为Fgo和Fgi,则Fgo=(2.15亿±0.20亿) m3/a,Fgi=(4.29亿±0.20亿) m3/a. 根据乌伦古湖Fgo=2.15亿m3/a、Fgi=4.29亿m3/a,求得CgiS=0.66 g/L、CgiF=0.77 mg/L.

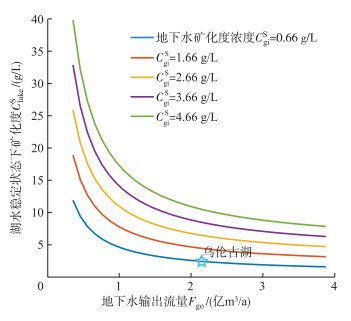

2.2 稳态下湖水矿化度浓度与地下水的关系通过公式(1)和(2)可以分析湖水中稳定矿化度的控制因素,地下水的输入与输出流量决定了湖水的稳定矿化度,上述结果已经求出乌伦古湖地下水输出流量为2.15亿m3/a,地下水输入流量为4.29亿m3/a,湖水稳定矿化度为2.55 g/L时,计算求出的地下水矿化度为0.66 g/L(图 4中星号所在位置). 除地下水输出流量之外,另外一个控制湖水稳定矿化度的参数为地下水矿化度. 由图 4可以看到,当地下水矿化度分别为0.66、1.66、2.66、3.66和4.66 g/L时,湖水的稳定矿化度显著增大,尤其在地下水输出流量较小时.

|

图 4 湖水中稳定情况下矿化物浓度与地下水输出流量的关系 Fig.4 The relationship between steady state concentration of total dissolved solid in Lake Ulungur and the assumed flux of groundwater outflow |

上述结果表明,乌伦古湖地下水输出流量决定了湖水的稳定矿化度,而乌伦古湖水位和水量的变化可能影响地下水输出流量,从而打破稳定状态. 由于额尔齐斯河的补给,乌伦古湖水位在2004-2010年间明显升高,在2010年之后保持稳定(表 1). 湖水水位的提高通常会导致水头增大,进而导致地下水输出流量的增大.

应用本文的动态模型可以分析2010-2020年乌伦古湖湖水矿化度的变化趋势. 以2010年为时间原点,假设2010年之前湖水矿化度达到稳定状态,初始稳态的湖水矿化度ClakeS(0)为2.55 g/L. 2010年之后由于地下水流量的变化湖水矿化度发生动态变化. 假设新的地下水流量为4亿m3/a,根据公式(5)可知Y呈指数下降,经过时间V/Fgo下降为初始值的1/e. 乌伦古湖的体积V约为100亿m3,Fgo大约为4亿m3/a,因此特征时间V/Fgo为25 a. 由公式(4)~(6)可以计算湖水矿化度ClakeS随时间的变化过程,可以看到由于地下水流量的增加,湖水矿化度缓慢下降(图 5).

|

图 5 乌伦古湖矿化度模型验证及实测结果的对比 Fig.5 Modeled and measured concentration of total dissolved solid in Lake Ulungur |

实测的乌伦古湖水体矿化度变化与模型预测结果呈现相同趋势(图 5). 乌伦古湖在2020年矿化度为2.39 g/L,较2010年的2.51 g/L下降了4.78 %. 由于湖水矿化度下降速度缓慢,根据近10 a来的实测数据无法判断湖水的下一个稳定矿化度以及达到稳定状态所需的时间. 然而,通过动态模型,可以计算得到地下水流出量为4亿m3/a的情况下乌伦古湖新的稳定状态下的矿化度浓度为1.68 g/L,达到该新的稳态所需时间约为50 a(2倍特征时间).

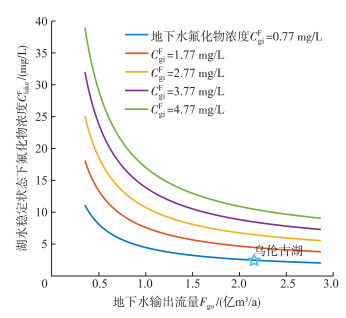

2.4 稳态下湖水氟化物浓度与地下水的关系湖水中的矿化度与氟化物的稳定浓度都受地下水输出流量控制,地下水输出流量越大,带走湖水中的氟化物总量就越大,湖水中氟化物的稳定浓度就越小. 同时,地下水中氟化物浓度也影响稳定状态下湖水中的氟化物浓度. 地下水中氟化物浓度越大,稳态下湖水中氟化物浓度就越大(图 6). 乌伦古湖湖水稳定矿化度为2.51 mg/L,地下水输出流量为2.15亿m3/a,计算得到的地下水氟化物浓度为0.77 mg/L(图 6中星号所在位置).

|

图 6 湖水中稳定情况下氟化物浓度与地下水输出流量的关系 Fig.6 The relationship between steady state concentration of fluoride in Lake Ulungur and the assumed flux of groundwater outflow |

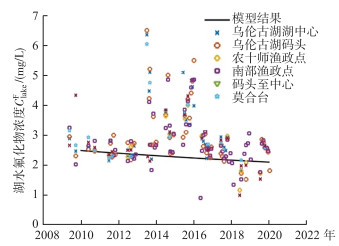

湖水中氟化物浓度的动态变化同样遵循指数关系(公式(4)~(6)). 取2010年为初始态,ClakeF约为2.51 mg/L,Fgo为2.15亿m3/a. 由于2010年后水位的抬升,地下水输出流量增大,破坏了湖水中氟化物浓度平衡. 假设新的地下水输出流量为4亿m3/a,可以计算得到湖水氟化物浓度在2010年之后随时间的变化过程(图 7). 取乌伦古湖的体积V约为100亿m3,新的地下水输出流量Fgo的数值为4亿m3/a时,特征时间V/Fgo约为25 a.

|

图 7 乌伦古湖氟化物浓度模型验证及实测结果的对比 Fig.7 Modeled and measured concentration of fluoride in Lake Ulungur |

乌伦古湖湖水氟化物浓度的实测结果显示,2010-2020年间乌伦古湖氟化物浓度均大于2 mg/L,整体呈下降趋势,与模型计算结果吻合. 但是在2013-2015年间氟化物浓度显著偏高. 推测乌伦古湖氟化物浓度的年际剧烈变化可能是由于外部因素打破了湖体内部原有的化学平衡,从而引发了湖体内部底泥或水中悬浮物氟化物的溶解释放. 由于本研究不考虑湖水化学反应对氟化物浓度的影响,因此所用模型没有试图拟合氟化物浓度的异常高值. 模型模拟显示,如果新的地下水输出流量为4亿m3/a,计算得到的与观测到的氟化物浓度变化整体趋势吻合(图 7). 由于地下水输出流量增大,湖水中的氟化物浓度逐渐降低,氟化物浓度的下降速度较慢. 通过拟合观测得到的湖水中氟化物浓度变化,可以估算出新的地下水输出流量约为4亿m3/a,进一步计算得到新的稳定状态下湖水中氟化物浓度为1.70 mg/L,达到该新的稳定状态需要大约50 a的时间.

3 讨论乌伦古湖在2010-2020年间矿化度和氟化物浓度都呈现逐渐下降的趋势. 2010年乌伦古湖的矿化度和氟化物浓度分别为2.55 g/L和2.51 mg/L,2020年则分别下降到2.25 g/L和2.39 mg/L,分别降低了11.76 % 和4.78 % (表 1). 乌伦古湖作为典型的封闭型湖泊,湖体内输入、输出流量和浓度决定了湖体内矿化度和氟化物浓度. 乌伦古湖流域地下水矿化度在0.56~1.34 g/L之间,氟化物浓度为0.20~0.85 mg/L;额尔齐斯河的矿化度为0.56 g/L,氟化物浓度为0.44 mg/L. 乌伦古湖由地下水和额尔齐斯河输入的矿化度和氟化物浓度远远低于湖体内部的浓度,说明湖体内矿化度和氟化物浓度较高是长期积累的结果,而通过地下水排泄,实现了矿化度和氟化物浓度的稳定. 如果地下水输出流量为0,湖水的唯一输出途径为蒸发,但是蒸发过程不带走溶质,因此会导致矿化度和氟化物在湖水中的无限积累,稳定状态下的矿化度和氟化物浓度为无限大. 实际情况下一定存在地下水的输出,从而避免湖水中矿化度和氟化物浓度的无限上升. 可以预见,封闭性湖泊地下水输出的流量决定了湖水最终的矿化度和氟化物浓度. 地下水输出流量越大,越可以避免矿化度和氟化物在湖水中的积累,湖水的稳定矿化度和氟化物浓度则越小. 2010年由于额尔齐斯河的补给,导致乌伦古湖水位升高,水量增加,湖水水位的提高通常会导致水头增大,进而导致地下水输出流量的增大,从而导致了2010-2020年湖体内矿化度和氟化物浓度的逐渐降低.

本研究的模型中假设湖水中的矿化度和氟化物受到地下水输入、输出量以及地表水输入、输出量的影响,而未考虑湖水可能会产生的沉淀. 当沉淀产生时,会降低湖水内矿化度和氟化物浓度,从而可能导致模型估算的地下水输出的通量偏大. 模型对地下水输出量估算的偏差,主要取决于稳定状态下沉淀的通量. 如果沉淀通量远小于地下水输出矿化度和氟化物通量,则沉淀产生的影响较小. 在受化学平衡控制的水体中,水中离子浓度理论上只受化学平衡常数的影响. 实际观测到乌伦古湖湖水矿化度与水位之间存在显著的相关性[4],即水位高、湖水体积较大时矿化度低,水位低、湖水体积较小时矿化度高. 该相关性表明乌伦古湖湖水主要受输入、输出的水量和盐量的控制,受矿物沉淀的影响较小. 因此可推测本文中的模型受矿物沉淀的影响,但导致的误差较小.

根据本文的分析,可以发现乌伦古湖湖水中氟化物浓度超标是氟化物输入、输出平衡的自然结果. 虽然乌伦古河、额尔齐斯河河水以及地下水中的氟化物浓度均低于国家标准值(1 mg/L),但是由于地下水输入水量较小,导致稳定状态下湖水中氟化物浓度大于输入浓度. 在未来乌伦古湖湖水位和水量不发生剧烈变化的情况下,可以预见地下水的输出流量不会发生巨大变化,乌伦古湖湖水中氟化物超标将成为常态. 未来的工作可以重点关注乌伦古湖流域岩层是否含有较多的氟化物,从而确定乌伦古河、额尔齐斯河以及地下水中氟化物的最终来源. 氟化物通常在火山岩中浓度较高[12-13],而根据地质资料显示乌伦古湖流域的地层大多为含有火山碎屑的沉积岩. 这些火山碎屑可能在雨水、河水以及地下水中溶解,从而将氟化物释放到水体中,最终经过水文过程汇聚到乌伦古湖.

4 结论本研究以水量平衡和物质平衡为基础,研究分析影响乌伦古湖湖水矿化度和氟化物浓度的因素及定量关系,并且通过稳态模型预测湖水矿化度和氟化物浓度的动态变化;解释了矿化物和氟化物浓度近10 a的变化趋势,研究结论如下:

1) 2010年之前乌伦古湖地下水输出流量为2.15亿m3/a,地下水输入流量为4.29亿m3/a,地下水氟化物浓度为0.77 mg/L,地下水矿化度浓度为0.66 g/L.

2) 2010年之后乌伦古湖水位的升高导致了地下水输出流量增大,稳态模型估算出增大的地下水输出量约为4亿m3/a,未来稳态下湖水矿化度为1.68 g/L,氟化物浓度为1.70 mg/L,然而达到新的稳态所需时间较长,在地下水输出量不变的情况下约为50 a.

| [1] |

Xie LX. Analysis on the change of water level and quality in Wulungu Lake. Journal of Water Resources and Water Engineering, 2009, 20(2): 148-150. [谢立新. 乌伦古湖泊水位及水质变化原因分析. 水资源与水工程学报, 2009, 20(2): 148-150.] |

| [2] |

Ji FF, Shen JZ, Ma XF et al. Changes in water quality and analysis of underlying causes in Ulungur Lake. Journal of Hydroecology, 2018, 39(3): 61-66. [吉芬芬, 沈建忠, 马徐发等. 乌伦古湖水质变化及成因分析. 水生态学杂志, 2018, 39(3): 61-66. DOI:10.15928/j.1674-3075.2018.03.009] |

| [3] |

Pan HX, Wang SM. Spatial distribution of mineralized degree of lakes in China. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2001, 32(2): 185-191. [潘红玺, 王苏民. 中国湖泊矿化度的空间分布. 海洋与湖沼, 2001, 32(2): 185-191.] |

| [4] |

Zeng HA, Wu JL. Lake status of water quality and the changes in Inner Mongolia-Xinjiang Plateau. J Lake Sci, 2010, 22(6): 882-887. [曾海鳌, 吴敬禄. 蒙新高原湖泊水质状况及变化特征. 湖泊科学, 2010, 22(6): 882-887. DOI:10.18307/2010.0610] |

| [5] |

Cheng Y, Li S, Ebulayihan MGBK et al. Changes of water and salt characteristic of ulungur lake and the corresponding cause analysis. Environmental Protection of Xinjiang, 2016, 38(1): 1-7. [程艳, 李森, 孟古别克·俄布拉依汗等. 乌伦古湖水盐特征变化及其成因分析. 新疆环境保护, 2016, 38(1): 1-7.] |

| [6] |

Alarcón-Herrera MT, Martin-Alarcon DA, Gutiérrez M et al. Co-occurrence, possible origin, and health-risk assessment of arsenic and fluoride in drinking water sources in Mexico: Geographical data visualization. Science of the Total Environment, 2020, 698: 134168. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.134168 |

| [7] |

Chen J, Shu C, Wang N et al. Adsorbent synthesis of polypyrrole/TiO2 for effective fluoride removal from aqueous solution for drinking water purification: Adsorbent characterization and adsorption mechanism. Journal of Colloid and Interface Science, 2017, 495: 44-52. DOI:10.1016/j.jcis.2017.01.084 |

| [8] |

Death C, Coulson G, Kierdorf U et al. Dental fluorosis and skeletal fluoride content as biomarkers of excess fluoride exposure in marsupials. Science of the Total Environment, 2015, 533: 528-541. DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.06.054 |

| [9] |

Dong SM. Study the mechanism of fluorine migration in soil-water systems and the treatment of fluorine-containing water [Dissertation]. Xi'an: Chang'an University, 2004. [董岁明. 氟在土——水系统中的迁移机理与含氟水的处理研究[学位论文]. 西安: 长安大学, 2004. ]

|

| [10] |

魏复盛. 水和废水监测分析方法: 第4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.

|

| [11] |

Li Q. Spatial and temporal evolution of groundwater quality in the plain area of Jungar Basin [Dissertation]. Urumqi: Xinjiang Agricultural University, 2014. [李巧. 准噶尔盆地平原区地下水水质时空演化研究[学位论文]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2014. ]

|

| [12] |

Berger T, Mathurin FA, Drake H et al. Fluoride abundance and controls in fresh groundwater in Quaternary deposits and bedrock fractures in an area with fluorine-rich granitoid rocks. Science of the Total Environment, 2016, 569-570: 948-960. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.06.002 |

| [13] |

Rudnick RL, Gao S eds. Treatise on geochemistry. Oxford: Pergamon, 2003.

|

2022, Vol. 34

2022, Vol. 34