(2: 中国科学院大学, 北京 100049)

(2: University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China)

气候变化是湖泊变化的重要驱动因子. 湖面蒸发、湖表温度和湖泊水位等对气候变化响应迅速[1],进而影响周边区域水资源供给、生态环境等. 中外学者就气候变暖对全球大型湖泊影响进行了系统研究. 1960s以来,中亚咸海面积萎缩了74 %,水位下降了23 m,咸海几近消失[2]. 咸海萎缩导致的盐尘暴对周边国家生态环境和人类健康构成了巨大威胁. 究其原因,为气候变暖引发湖面蒸发加强和入湖河流被截留用于沿岸农业灌溉. 作为世界上最大的湖泊,里海水位呈不同时间尺度的周期性波动,而水文气候变化为主要影响因素[3]. 过去30年,分列我国第一、第二大淡水湖的鄱阳湖和洞庭湖水位均呈现“上升-非稳定状态-下降”的阶段变化格局[4-5],而气候变化则是水位变化的关键影响因子[6-7].

中蒙俄经济走廊区的贝加尔湖为世界第一深湖、欧亚大陆最大淡水湖,亦是俄罗斯西伯利亚地区重要的水源地、生物栖息地和气候变化敏感区. 全球气候变暖将通过改变大气环流形势而影响贝加尔湖. 西伯利亚中部反气旋阻塞环流出现频率降低可能是贝加尔湖东南部降水减少的主要原因之一[8]. 变暖引发的荒漠漠化、干旱化将给贝加尔湖及其周边生态环境带来巨大压力[9]. 气温升高、降水减少、风力减弱和日照延长等,不仅使湖泊表层水变暖,湖泊基础食物网改变,且外部污染物也使水体富营养化风险增加[10-12]. 因此,气候变化对贝加尔湖的影响、开发与保护为水文气候研究者和决策者所高度关注[13-17]. 这其中,贝加尔湖极值水位一直是研究的焦点. 贝加尔湖泊水位不仅取决于流域的降水量、地表径流和入湖径流、出湖径流和蒸发等环节,还取决于伊尔库茨克水电站的运行方式[18]. 1960年贝加尔湖下游的安加拉河伊尔库茨克水电站正式运营以来,贝加尔湖泊水位比自然状态下升高了0.8 m,这对湖泊生态系统和沿岸社会经济系统产生了深刻影响[14]. 为此,2001年3月26日俄罗斯联邦政府通过了第234号法令,规定贝加尔湖的水位极限值,最低和最高水位分别控制在456和457 m(太平洋海拔系统). 因流域持续干旱和伊尔库茨克库区居民用水和能源需求等,俄罗斯联邦政府先后于2016年7月1日和2017年12月27日通过了第626和1667号法令,将贝加尔湖的最低和最高水位分别调整为455.54和457.85 m(http://www.baikalake.ru/en/security/info/). 贝加尔湖水位极限值的确定与调整反映了问题的复杂性和不确定性,其执行过程亦质疑和争论不断. 而算清水账,走出水电开发利用和生态保护的两难困境,亟待探讨贝加尔湖区气候变化及其对湖泊水位变化的影响. 为此,本文基于过去40年贝加尔湖区气候、湖泊水位以及入湖和出湖径流的变化特征,讨论了气候变化对湖泊水位的影响,分析了不同阶段贝加尔湖水位突变的原因,以期为贝加尔湖水位控制和流域潜在生态风险防范提供科学依据.

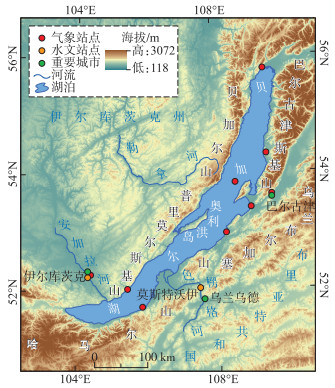

1 数据和方法 1.1 研究区概况贝加尔湖(51°29′~55°46′N,103°41′~109°57′E)隶属俄罗斯伊尔库茨克州和布里亚特共和国. 湖泊淡水存储量高达23600 km3,占世界不冻淡水总量的20 %. 湖周被巴尔古津斯基山、贝加尔山、哈马尔山、乌兰布尔加塞山等多条山脉环绕(图 1). 贝加尔湖入湖河流众多,其中色楞格河是其最重要流入河. 它发源于蒙古高原,主要流域分布在蒙古境内,是蒙古流量最大的河流. 安加拉河则是贝加尔湖唯一的流出河流,也是叶尼塞河最重要的支流. 该河水利资源丰富,迄今为止安加拉河上已修建有伊尔库茨克水电站、布拉茨克水电站等多座水利设施.

|

图 1 贝加尔湖周边地形及主要气象、水文站点分布 Fig.1 Topographic map and distribution of critical meteorological and hydrological stations around Lake Baikal |

本文选取俄罗斯天气和气候网站(http://www.pogodaiklimat.ru)贝加尔湖及其周边10个气象站点(表 1)的气温、降水月值数据,用以分析研究区1980—2019年气候时空变化特征.

| 表 1 贝加尔湖周边气象站点 Tab. 1 Meteorological stations around Lake Baikal |

贝加尔湖年平均水位观测数据(1980—2019年)及贝加尔湖综合管理信息出自俄罗斯联邦自然资源与环境部的“贝加尔湖状态及保护措施”年度报告,共计17份(其中,2012—2019年报告网址:http://www.baikalake.ru/en/security/info/;2003—2017年报告网址:http://geol.irk.ru/baikal/activ/mactiv2003).

数字高程模型(DEM)数据源于日本经济产业省(METI)和美国国家航空航天局(NASA)合作开发的ASTER全球数字高程模型[19](ASTER GDEM V3,https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv003/),其空间分辨率为1弧秒,在赤道处约为30 m的水平距离.

径流数据源于全球径流数据库(GRDC,https://www.bafg.de/GRDC/),该数据库致力于开展全球性的长期水文研究[20-21]. 本文选取了1980—2015年位于色楞格河下游的莫斯特沃伊(Mostovoy)水文站以及安加拉河上游的伊尔库茨克(Irkutsk)水文站,分别用以研究贝加尔湖的入湖与出湖径流量. 其中,伊尔库茨克水文站1990—1999年的径流数据缺失.

1.3 研究方法 1.3.1 突变分析本文选取4种突变检验方法,以识别过去40年贝加尔湖水位突变点. 首先是累积距平法,其原理是计算各时间点湖泊水位相对多年平均水位的距平(R),将其累加(LP)绘制累积距平曲线(式(1)). 式中,Ri为i时刻的水位值,R为平均水位,LPi为i时刻的累计距平. 该方法可以有效刻画湖泊水位在一定时段内的阶段性变化,并通过曲线转折点来判断水位突变的时间点.

| LPi=n∑i=1(Ri−ˉR) | (1) |

其次是Pettitt检验法,这是一种非参数统计检验方法,常用于气象和水文要素的趋势和突变双重检验[22]. 利用要素秩序列(r)计算出统计量Sk(式(2)、(3)),Sk绝对值最大处对应时间点为可能的突变点[23]. 该方法适用于突变点较少的分析案例,倘若有多个突变点,使用该方法检验可能会出现遗漏.

| ri=sgn(xi−xj)j=1,2,3,⋯,i | (2) |

| Sk=2k∑i=1ri−k(n+1) | (3) |

第3种是滑动t检验法,该方法通过对比两组数据的平均值差异是否显著来判断是否有突变发生[24]. 其基本思路是把气候序列分为长度分别为n1、n2的两段子序列,计算t检验值来描述子序列间的差异(式(4)、(5)). 式中,x1、x2和s1、s2分别为子序列的均值和标准差,s为样本标准偏差. 如果子序列均值之间差异较大,超过给定的显著性水平,则判断有突变发生.

| s=√(n1−1)s21+(n2−1)s22n1+n2−2 | (4) |

| t=√¯x2−¯x1s√1n1+1n2 | (5) |

第4种是Mann-Kendall(M-K)突变检验法,这也是一种非参数统计检验方法. 通过计算统计量Z值,判断贝加尔湖水位在时间序列中是否具有显著的升高或降低的趋势. 通过观察正序统计量UF和逆序统计量UB的交点,识别水位突变点[25].

每种检验方案在单独使用时都具有一定的缺陷. 其中,累积距平法、Pettitt检验法和M-K检验法不适合处理多个突变点的复杂序列;滑动t检验法在子序列的选择上人为性较强,识别出的突变点可能出现偏移. 因此,本文同时使用4种检验方法,以弥补使用单一方法时出现的缺陷[24].

1.3.2 回归分析使用MATLAB2018a(软件来源:https://www.mathworks.com)中regress函数对多年气温降水数据进行线性回归处理,得到回归系数、置信区间、显著性概率等信息[26]. 从中可以分析研究区某一时段内气象要素变化情况,即是否具有变化趋势,变化速率多大,以及是否可以通过显著性检验等.

1.3.3 变异系数分析变异系数(CV)是衡量要素序列离散度的统计量(式(6)). 标准差可判断时间序列的离散度,但往往不同气象要素序列之间的标准差相差较大,因此引入变异系数以消除不同量纲的差异影响. 式(6)中,σ为标准差,μ为平均值. 变异系数越高代表要素随时间变化波动越大.

| CV=σ|μ| | (6) |

通径分析是利用通径系数分析变量之间相关关系的方法,属于结构方程模型的一部分. 其主要原理为分解回归系数或相关系数,构建要素因果关系模型. 在处理多要素因果关系的过程中,该方法可以借助通径图精确直观地表达各变量之间相互关系[27]. 本文利用通径分析,将气温、降水、径流对水位的总作用拆分成直接作用和间接作用,从而对贝加尔湖水位变化及突变进行归因分析.

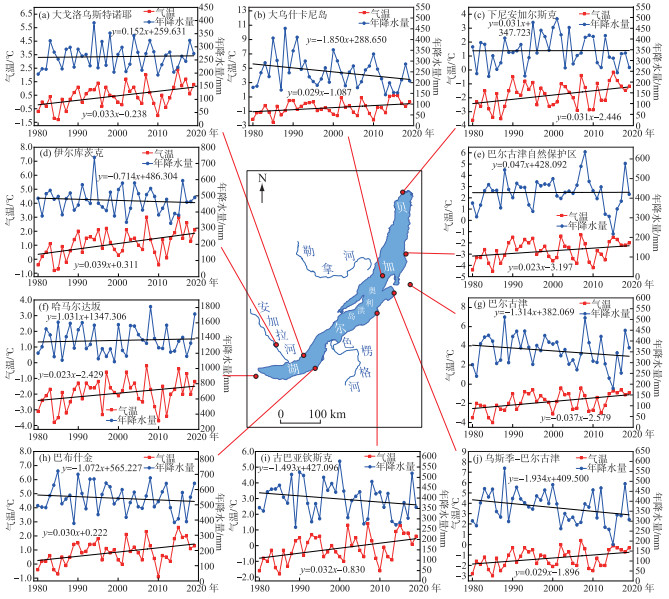

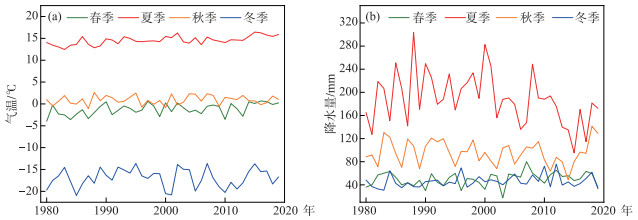

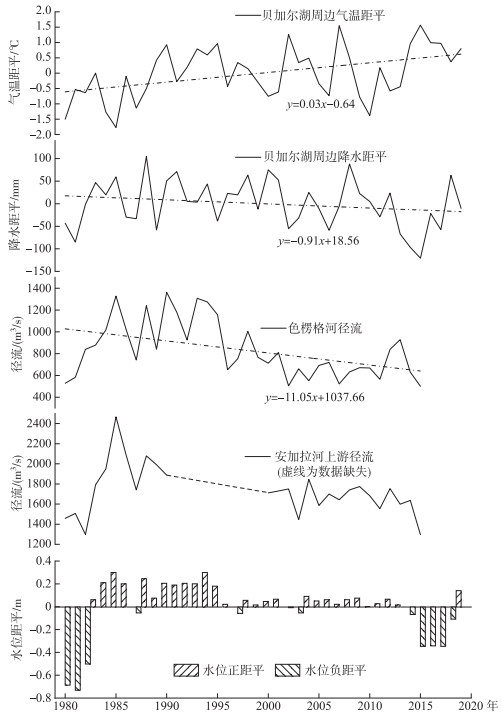

2 结果和讨论 2.1 气候变化特征选取贝加尔湖周边10个观测站点(表 1)的气象要素观测数据,分析过去40年研究区气温、降水时空变化特征(图 2,3). 由于哈马尔达坂站海拔(1442 m)显著高于其他站点,其气候要素与其他站点差异较大,因此计算研究区气温降水平均值以及代表序列(表 2,图 3)时仅选用其他9个相对较低海拔站点.

|

图 2 1980—2019年贝加尔湖及其周边站点气温和降水的变化 Fig.2 Changes of temperature and precipitation in Lake Baikal and its surrounding sites from 1980 to 2019 |

|

图 3 1980—2019年贝加尔湖及其周边站点气温(a)和降水(b)的季节变化 Fig.3 Seasonal variation of temperature (a) and precipitation (b) in Lake Baikal and its surrounding sites from 1980 to 2019 |

| 表 2 1980—2019年贝加尔湖及其周边站点气候要素统计 Tab. 2 Statistics of climatic factors in Lake Baikal and its surrounding sites from 1980 to 2019 |

1980—2019年,贝加尔湖及周边区域各站点年均气温范围大致为-2~1℃,平均气温为-0.7℃,属温带大陆性气候. 春、夏、秋、冬季多年平均气温分别为1.2、14.5、0.9、-16.9℃. 全年温差大,特别是冬夏两季(表 2,图 3a). 最暖月(7月)气温平均高出最冷月(1月)34.8℃. 过去40年,冬季平均气温波动最大(图 3a). 夏半年(5—10月)多年月平均气温高于0℃,冬半年(11—4月)则低于0℃. 因此,贝加尔湖及周边地区为季节性冻土区. 其中,近湖岸区域的多年冻土层深度为50~90 cm;东部巴尔古津斯基山区域冻土深度大于90 cm[28]. 气温升高将导致研究区近地表冻土消融、冻土活动层增厚[29].

研究区站点气温分布与纬度和海拔密切相关,具体表现为气温由高纬向低纬、由高海拔向低海拔递增的格局. 研究区大致以古里亚钦斯克站(近53°N)为界,界线以南气温相对较高(平均0.4℃),以北气温较低(平均-1.6℃). 其中,下尼安加尔斯克、巴尔古津自然保护区、巴尔古津站位于界线以北,多年平均气温分别为-1.8、-2.7和-1.8℃(图 2c,e,g),是年均气温最低的3个站点;界线以南,除高海拔站点哈马尔达坂年平均气温为-0.7℃,其余站点年平均气温均高于0℃. 此外,由于贝加尔湖巨大水体的影响,临近湖岸站点具有部分海洋性气候特征,即相较其他区域冬天要暖,夏天要凉爽. 以南贝加尔湖纬度相近的3个站点为例,大戈洛乌斯特诺耶(图 2a)、巴布什金(图 2h)相对距离湖岸较近,夏季和冬季气温差小于30℃;伊尔库茨克站(图 2d)距离水体最远,夏季多年平均气温为16.8℃,冬季为-15.8℃,与其余两个站点相比,其夏季气温更高、冬季气温更低.

过去40年,贝加尔湖及其周边区域站点气温均显著上升,平均升温率为0.31℃/10 a,略低于北半球陆地平均升温水平(0.34℃/10 a)(表 2). 其中,升温率最高的两个站点伊尔库茨克和巴尔古津站气温变化率分别为0.39℃/10 a和0.37℃/10 a(图 2d、2g). 站点升温率与距离贝加尔湖远近有关,由于湖泊水体比热大,其周边气温相比其他区域变化得慢. 伊尔库茨克和巴尔古津站是距离湖岸最远的两个站点,受水体影响相对较小,其气温变化率显著高于其他站点. 升温幅度最低的站点为哈马尔达坂,该站点位于降水充足的高山迎风坡,积雪丰厚. 气候变暖带来的积雪融化过程会吸收潜热,对升温起到一定程度的抑制作用.

2.1.2 降水时空变化研究区年降水量分布在250~500 mm,多年平均降水量为380.8 mm,大致为半干旱半湿润气候. 降水最大值出现在哈马尔达坂,其多年平均降水量高达1368.5 mm. 该区4季多年平均降水量分别为49.9、189.1、96.0和46.2 mm;夏季降水量最高且年际波动剧烈(图 3b). 这种降水量季节分布格局的主要原因是贝加尔湖地处北半球盛行西风带控制区,是欧亚大陆高空槽脊活动最活跃的地区之一[30]. 冬季受蒙古-西伯利亚高压控制,气候稳定;夏季受频繁活动的高空槽脊影响,易形成贝加尔湖阻塞高压.

贝加尔湖及周边区域降水分布大致表现为南高北低,并深受地形地貌影响. 贝加尔湖南部哈马尔达坂、巴布什金、伊尔库茨克3个站点多年平均降水分别为1368.5、543.3、471.7 mm;除巴尔古津自然保区(429.1 mm)外,贝加尔湖北部其他站点年平均降水均小于400 mm(表 2). 复杂的地形是研究区降水分布空间差异较大的主要原因,迎风坡降水较多,背风坡以及湖中岛屿降水较少(图 1). 位于研究区南部哈马尔山北麓海拔1442 m处的哈马尔达坂站点,受迎风坡地形影响,多年平均降水量最高(图 2f). 而大乌什卡尼岛和大戈洛乌斯特诺耶站是降水最少的两个站点(图 2a,b),年降水量均不足270 mm. 前者位于贝加尔湖大乌什卡尼岛上,湖面上方大气层结在夏季和白天比较稳定,这导致了湖面日雨量较少,总降水量相对陆地偏少[31];后者地处贝加尔湖西南岸,位于普里莫尔斯基山背风坡山麓的雨影区. 此外,贝加尔湖东北岸的巴尔古津区范围内设有巴尔古津站、乌斯季-巴尔古津站、巴尔古津自然保护区站(图 2e,g,j)3个站经纬度相近的站点. 其中,巴尔古津自然保护区位于贝加尔湖东南岸和巴尔古津斯基山西坡之间,气候受迎风坡和水体的影响更大,降水相对较多. 而巴尔古津和乌斯季-巴尔古津则地处巴尔古津河沿岸,二者均位于背风坡,因而降水较巴尔古津自然保护区要少.

过去40年,贝加尔湖及其周边站点降水量变化趋势整体看不显著(表 2,图 2). 其中,仅乌斯季-巴尔古津(图 2j)和大乌什卡尼岛站(图 2b)降水显著减少,通过了0.1显著性水平检验,二者年降水减少率分别为19.34、18.50 mm/10 a(表 2). 同时,受地形地貌影响,流域各站点年际波动差异大(图 1、2). 各站点降水序列的变异系数大致分布在0.13~0.29之间(表 2). 其中,年降水量最高的哈马尔达坂站变异系数最小,为0.13;年降水量最小的大乌什卡尼岛变异系数最大,为0.29. 低纬度站点整体波动小,53°N以南站点变异系数均小于0.2;以北站点除巴尔古津自然保护区外,变异系数均大于0.2.

2.2 气候变化对湖泊水位的影响基于17份“贝加尔湖状态及保护措施”年度报告分析,过去40年,流域气候变化、上游色楞格河流域调水和下游安哥拉阶梯水电站运营深刻影响着贝加尔湖水位变化,而温湿组合特征则是最为关键的气候影响因子. 其中,气温变化对湖泊水位的影响较为复杂,气温升高会导致湖泊蒸发量增加[32]. 但由于贝加尔湖所处纬度较高、气温较低、湖面结冰期较长,湖泊蒸发水量有限. 此外,高纬地区冰川、冻土的消融为贝加尔湖带来额外的水源注入,导致湖泊水位上升[33]. 由此原因导致的水位变化量级较小. 现有研究表明,冰川冻土消融仅为影响西伯利亚地区河流径流的次要影响要素,其决定要素是流域内降水[34]. 相比气温,降水变化对贝加尔湖水位的影响更为直接. 除了直接补给贝加尔湖外,降水通过对入湖河流的水源补给间接影响着湖泊水位变化.

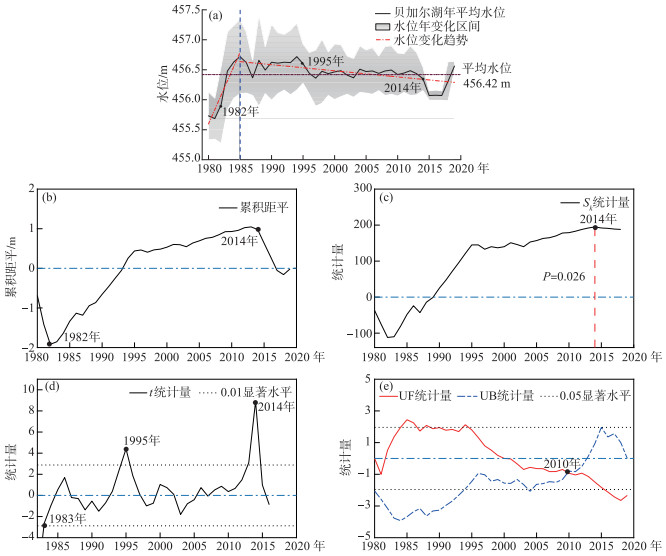

2.2.1 水位变化及突变分析1980—2019年间,贝加尔湖平均水位为456.42 m,水位变化大体呈先升高后下降的态势(图 4a). 湖泊水位在1981年达到最低值(455.7 m)后呈显著上升趋势,上升速率高达0.25 m/a,并于1985年达到最高值(456.7 m). 此后,水位出现缓慢下降趋势.

|

图 4 贝加尔湖水位变化(a)及其突变检验:累计距平法(b)、Pettitt法(c)、滑动t检验(d)、M-K突变检验(e) Fig.4 Water level in Lake Baikal (a) and its abrupt change detect with cumulative anomaly method (b), Pettitt method (c), sliding t-test (d) and M-K abrupt change analysis (e) |

过去40年,贝加尔湖水位在1983和2014年分别完成了水位距平大致由负到正、由正到负的转变. 这期间,湖泊水位发生了多次较大幅度的升降转折,尤以1982、1987、1995和2014年最为明显(图 4a). 其中,1982—1983年水位变化幅度最大,上升了0.57 m. 综合考量4种突变检验(图 4b~e)以及湖泊水位年际变化(图 4a),发现贝加尔湖1980—2019年间有3个水位突变年份,分别为1982、1995和2014年. 其中,1982年为低水位向高水位突变,1983年水位上升0.57 m;1995和2014年则为高水位向低水位突变,1996和2015年水位分别下降了0.16和0.28 m.

2.2.2 贝加尔湖的主要入湖、出湖径流色楞格河和安加拉河分别是贝加尔湖流域内最主要的入湖和出湖支流. 前者为贝加尔湖最大的径流补给河流,其年径流量占贝加尔湖总入湖径流的50 % 以上;后者为贝加尔湖唯一的流出河流. 图 5给出了水位大幅变化年份对应的径流变化,水位与径流变化表现出良好的对应关系. 1981—1983年贝加尔湖水位下降0.80 m,对应色楞格河、安加拉河径流量分别减少296.4和285.0 m3/s;1985—1987年水位下降0.36 m,对应色楞格河、安加拉河径流量分别减少586.8和725.8 m3/s;1995—1996年水位下降0.16 m,对应色楞格河径流量减少117.3 m3/s;2013—2015年水位下降0.37 m,对应色楞格河、安加拉河径流量分别减少427.3和340.8 m3/s. 统计分析表明,1980—2015年色楞格河年平均径流量与贝加尔湖泊水位之间的相关系数为0.59;除去部分水位异常上升的年份,1983—2015年色楞格河径流量与水位之间相关系数高达0.83;且不同时段色楞格河径流量与贝加尔湖泊水位的相关性均通过了0.05的显著性检验. 这表明色楞格河的入湖径流是影响贝加尔湖泊水位的重要原因之一. 在可获得数据时段,安加拉河上游的径流量变化格局与色楞格河保持高度一致,两者相关系数高达0.70. 这表明贝加尔湖的径流收支总体保持稳定水平. 1980—1985年间,色楞格河径流量激增导致贝加尔湖水位快速升高;1985年以来,色楞格河径流量减少导致了贝加尔湖水位总体下降.

|

图 5 贝加尔湖周边气温、降水、湖泊水位距平变化及色楞格河和安加拉河径流变化 Fig.5 The temperature, precipitation, water level anomaly of Lake Baikal, and the runoff in Selenga River and Angara River |

分析表明,降水的多寡直接影响入湖径流的高低,从而间接影响贝加尔湖水位变化. 1980—2015年间,色楞格河入湖处多年平均径流量为776.9 m3/s;这期间径流呈减少趋势,减少速率为11.1 m3/(s ·a)(图 5). 色楞格河径流量变化格局与贝加尔湖周边降水大体一致,两者之间相关系数为0.50. 之前研究亦表明,降水是该河流最主要的水源补给方式[35]. 色楞格河径流最大值出现于1990年,高达1362.8 m3/s. 同年,贝加尔湖周边年降水量为431.7 mm,相比1989年增加了109.0 mm. 可见,降水大幅增加导致了色楞格河径流量最高值的出现. 径流最小值(不足500.0 m3/s)出现在2015年;对应年降水量260.2 mm,为过去40年最少. 因此,2015年降水大幅降低导致色楞格河径流量最低值的出现. 值得注意的是,相比1985年,1986年色楞格河径流量减少了505.0 m3/s,为径流量变化幅度最大的一年. 同年贝加尔湖周边降水量却增加了61.3 mm,与径流变化趋势相反. 究其原因,蒙古境内农业用水急剧增加使得色楞格河流域水资源过度开发[36],从而导致1986年色楞格河径流大幅减少.

在数据未缺失时段内,安加拉河径流量总体呈下降趋势,其最大径流量(2466.7 m3/s)出现于1985年;同年色楞格河径流量(1327.9 m3/s)为过去36年间次高值;该年贝加尔湖周边年降水量440.2 mm,为1980—1987年间降水最大值. 安加拉河径流量最小值(1295.8 m3/s)出现于2015年,同年降水量和色楞格河径流量均为最小值. 整体而言,贝加尔湖流域降水、径流、湖泊水位三者的变化保持了较好的一致性.

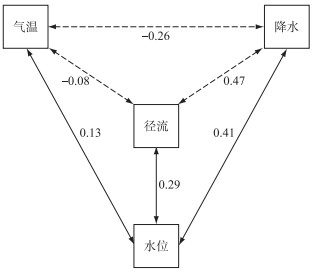

2.2.3 水位突变归因分析使用结构方程模型中的通径分析法,探讨1980—2015年间气温、降水、径流(色楞格河)这3个要素对贝加尔湖水位变化的影响. 结果表明,降水对湖泊水位的直接影响最大,其所占比重约为气温和径流之和. 降水、径流和气温对水位的间接影响分别为0.10、0.18和-0.13,对应总影响分别为0.51、0.47和0(图 6). 这表明降水和径流是导致湖泊水位变化的重要因素,且两者的影响比重相近. 而气温对水位的直接影响为正,其通过改变降水和径流带来的间接影响为负,两者量级相近,正负抵消,导致贝加尔湖区气温变化总体对水位影响较小. 因此,依据降水、径流、水位之间的相关性,结合贝加尔湖当地立法调控水位的特殊性,对湖泊水位突变进行归因分析. 基于贝加尔湖1982、1985、1995和2014年4个水位大幅变化年份对应的气温、降水和主要入湖/出湖径流的变化(图 5),将贝加尔湖水位升降转折归因为3种类型.

|

图 6 径流、气候要素与水位变化的因果关系示意图 (R2=0.66. 实线箭头为要素对水位的直接影响,虚线箭头为要素之间的相互影响) Fig.6 Causality networks for the association among runoff, climatic factors and water level (R2=0.66. The solid arrow represents the direct influence of the elements on the water level, the dashed arrow repersents the mutual influence between these elements) |

第1种类型为气候变化驱动型,即气候变化是影响水位变化的主要原因. 该类型下的突变点主要特征为降水、径流、水位变化呈正相关,主要指1981—1983、1985—1987和2013—2015年这3个阶段的水位突变过程. 其中,1981—1983为水位从负距平向正距平转折,对应着气温升高、降水增多的暖湿组合. 期间贝加尔湖周边平均年降水量增加131.8 mm,色楞格河年均径流量增加了296.4 m3/s. 湖面降水补给和入湖径流大幅增加导致贝加尔湖水位上升. 1985—1987和2013—2015年水位突降,对应着气温升高、降水量减少的暖干组合. 两个时段内贝加尔湖周边降水分别减少92.6和53.3 mm;色楞格河径流量分别减少586.8和427.3 m/s. 湖面降水补给和径流补给大幅减少导致湖泊水位下降.

第2种类型为气候变化及人类活动共同驱动型,即贝加尔湖水位变化受气候变化和人类活动共同影响. 该类型下的突变点主要特征为降水、径流、水位方向不一致,主要指1995—1996年水位大幅下降这个过程,期间贝加尔湖周边气温下降1.4℃,降水减少61.3 mm,对应冷湿组合. 若单纯考虑气候变化影响,冷湿组合条件下湖面蒸发受到抑制、湖面及入湖径流增加,本应有利于水位上升. 实际变化却是,色楞格河径流量减少505.0 m3/s,贝加尔湖水位下降0.16 m,这归因于人类活动的影响. 如上文所述,色楞格河上游水资源过度消耗导致入湖径流大幅减少,从而使湖泊水位下降.

第3种类型为气候变化背景下的人为调控驱动型,这是贝加尔湖水位变化原因的独特所在. 根据贝加尔湖流域气候变化,特别是降水多寡,政府和流域管理机构通过调整下游包括伊尔库茨克水电站在内的安哥拉阶梯水电站运营方式,对贝加尔湖水位进行了人为控制. 该类型下的突变点主要特征为突变期间有水位调控法令颁布,期间湖泊最高和最低水位得到严格控制. 统计表明,自2001年俄罗斯联邦政府第234号法令实施以来的19年间,贝加尔湖泊多年平均水位为456.39 m,年内水位波动平均为0.59 m;最高水位多出现在9、10月份,最低水位则多出现在4、5月份. 这与降水集中在夏季且夏秋两季高温对湖周冰川、冻土消融的影响一致. 2015—2017年,贝加尔湖连续3年保持在456.07 m左右的低水位,基本上触及了234号法令所规定的贝加尔湖水位允许最低值(456 m)(图 4a). 这与3年间,特别是2015年的暖干气候组合条件有关. 2015年贝加尔湖区域年平均气温达到了过去40年的最高温0.9℃,气温距平高达1.5℃;但年降水量为过去40年最低值,只有260.2 mm,仅为多年平均降水量的68 %. 这种暖干组合在夏季更为突出. 2015年,研究区夏季气温达到40年最高值16.4℃,比多年平均夏季气温14.5℃高出1.9℃;夏季降水达到40年最低值95.2 mm,仅为多年降水量189.1 mm的1/2. 流域持续极端高温干旱,只能通过限制伊尔库茨克水电站产能,以确保贝加尔水位不超过234号法令允许的最低值456 m. 但这严重影响了伊尔库茨克库区居民用水和能源需求. 为此,2016、2017年俄罗斯联邦政府先后两次通过法令,将贝加尔湖的水位极限值变化幅度由234号法令的100 mm扩大为231 mm,即将最低和最高水位分别调整为455.54和457.85 m. 2018—2019年,随着气温降低,年降水量上升,贝加尔湖水位持续回升,最低和最高水位分别达到了456.31和456.56 m,比上一年分别增长了0.24和0.25 m.

2.3 讨论贝加尔湖水位变化会影响湖泊生态系统以及湖岸社会经济发展. 水位过高将淹没湖周边地势较低的居民区及基础设施. 1971年贝加尔湖最大入湖河流色楞格河流域发生了近200年来规模最大的洪水事件,湖泊水位上升2 m,对其周边区域环境造成了巨大破坏[37]. 而过低的水位,特别是夏季高温、持久干旱与强风等致灾因素共同叠加时,将会引发流域的生态环境灾难. 以2014年为例,连续高温少雨天气导致贝加尔湖水位下降近40 cm,导致布里亚特共和国和伊尔库茨克州部分区域出现了井水干涸、泥炭地自燃等灾害(来源:http://sputniknews.cn/russia/201801171024495920/;http://www.baikalake.ru/security/info/). 此外,贝加尔湖水位波动会诱发湖泊周边的生物群落关键物种数量的大幅削减[38-39]. 因此,合理的水位调控措施至关重要.

本研究探讨了气候要素变化对湖泊水位的影响,通过对过去40年贝加尔湖的水位变化归因分析,初步构建了水位变化的因果关系模型. 然而,由于数据可获得性和文章篇幅的限制,本文暂未能完成湖泊水量平衡模型的建立,因此无法定量分析气候变化和人类活动对湖泊水位的具体影响. 本文的后续研究将在现有工作基础上,加强贝加尔湖野外观测和环湖调查,结合水文过程模拟构建湖泊水量平衡模型,进一步揭示气候变化和人类活动对贝加尔湖变化的影响机制,以期实现湖区生态保护和产业开发升级的双赢. 同时,后续研究将对多种未来气候预估模型和多套数据产品进行对比分析,以筛选出最优的未来气候变化情景,进而预估水位变化,为贝加尔湖水位限制法令的实时高效修订服务.

3 结论本文基于气象站点观测数据,剖析了贝加尔湖及其周边区域过去40年的气候时空分布,探讨了气候变化对贝加尔湖水位的可能影响. 1980—2019年,贝加尔湖及其周边区域整体气温显著上升,降水变化趋势不明显,但波动较大. 气温、降水及其组合是影响贝加尔湖水位变化的主要气象因素,而降水对水位的影响更为关键. 降水通过直接补给和入湖径流补给共同影响贝加尔湖水位. 受气温和降水组合条件影响,1980—2015年色楞格河年均径流量先增后减,导致贝加尔湖水位于1980—1985年呈上升趋势,1985年后呈下降趋势. 在气候变化背景下,贝加尔湖水位分别于1982、1987、1995和2014年出现大幅变化. 本文将湖泊水位转折归因为3种类型:气候变化驱动型、气候变化与人类活动共同驱动型以及气候变化背景下的人为调控驱动型. 前两种类型中,气候变化、流域上游农业用水激增等原因导致贝加尔湖入湖径流量减少,从而影响湖泊水位;第3种类型为贝加尔湖特殊的水位变化驱动类型,即政府根据不同气候条件,通过调控下游水电站运营对湖泊水位进行人为干预. 人为干预水位的力度主要取决于同期贝加尔湖流域的气温与降水组合条件,具体以俄罗斯联邦政府给出的法令为准.

| [1] |

Woolway RI, Kraemer BM, Lenters JD et al. Global lake responses to climate change. Nature Reviews Earth & Environment, 2020, 1(8): 388-403. DOI:10.1038/s43017-020-0067-5 |

| [2] |

Micklin P. TheAral sea disaster. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2007, 35(1): 47-72. DOI:10.1146/annurev.earth.35.031306.140120 |

| [3] |

Ramiz M. Impact of climate changes on the Caspian sea level. Journal of Resources and Ecology, 2015, 6(2): 87-92. DOI:10.5814/j.issn.1674-764x.2015.02.004 |

| [4] |

Zhao GZ, Dong R, Wang HS et al. Hydrological variations and attribution analysis of Poyang Lake and Dongting Lake in the past 30 years. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2020, 18(5): 74-83. [赵贵章, 董锐, 王赫生等. 近30年鄱阳湖与洞庭湖水文变化与归因. 南水北调与水利科技, 2020, 18(5): 74-83.] |

| [5] |

Min Q. On the regularities of water level fluctuations in Poyang Lake. J Lake Sci, 1995, 7(3): 281-288. [闵骞. 鄱阳湖水位变化规律的研究. 湖泊科学, 1995, 7(3): 281-288. DOI:10.18307/1995.0312] |

| [6] |

Wan RR, Yang GS, Wang XL et al. Progress of research on the relationship between the Yangtze River and its connected lakes in the middle reaches. J Lake Sci, 2014, 26(1): 1-8. [万荣荣, 杨桂山, 王晓龙等. 长江中游通江湖泊江湖关系研究进展. 湖泊科学, 2014, 26(1): 1-8. DOI:10.18307/2014.0101] |

| [7] |

Cheng JX, Xu LG, Wang Q et al. Temporal and spatial variations of water level and its driving forces in Lake Dongting over the last three decades. J Lake Sci, 2017, 29(4): 974-983. [程俊翔, 徐力刚, 王青等. 洞庭湖近30a水位时空演变特征及驱动因素分析. 湖泊科学, 2017, 29(4): 974-983. DOI:10.18307/2017.0421] |

| [8] |

Chyi D, Xie ZW, Shi N et al. Wave-breaking features of blocking over central Siberia and its impacts on the precipitation trend over southeastern Lake Baikal. Advances in Atmospheric Sciences, 2020, 37(1): 75-89. DOI:10.1007/s00376-019-9048-3 |

| [9] |

Kulikov A, Tsydypov B, Sodnomov B et al. Land aridization in the context of global warming-a case study of Transbaikalia. Journal of Resources and Ecology, 2017, 8(2): 141-147. |

| [10] |

Hampton SE, Izmest'Eva LR, Moore MV et al. Sixty years of environmental change in the world's largest freshwater lake-Lake Baikal, Siberia. Global Change Biology, 2008, 14(8): 1947-1958. DOI:10.1111/j.1365-2486.2008.01616.x |

| [11] |

Potemkina TG, Potemkin VL, Fedotov AP. Climatic factors as risks of recent ecological changes in the shallow zone of Lake Baikal. Russian Geology and Geophysics, 2018, 59(5): 556-565. DOI:10.1016/j.rgg.2018.04.008 |

| [12] |

Malsy M, Flörke M, Borchardt D. What drives the water quality changes in the Selenga Basin: Climate change or socio-economic development?. Regional Environmental Change, 2017, 17(7): 1977-1989. DOI:10.1007/s10113-016-1005-4 |

| [13] |

Vyruchalkina TY. Lake Baikal and the Angara River before and after the construction of reservoirs. Water Resources, 2004, 31(5): 483-489. DOI:10.1023/B:WARE.0000041916.49909.d0 |

| [14] |

Bolgov MV, Buber AL, Korobkina EA et al. Lake Baikal: Extreme level as a rare hydrological event. Water Resources, 2017, 44(3): 522-536. DOI:10.1134/S009780781703006X |

| [15] |

Wang G, Wang P, Wang TY et al. The variation of Lake Baikal water level and causal analysis since 1900. Resources Science, 2018, 40(11): 2177-2185. [王冠, 王平, 王田野等. 1900年以来贝加尔湖水位变化及其原因分析. 资源科学, 2018, 40(11): 2177-2185. DOI:10.18402/resci.2018.11.04] |

| [16] |

Törnqvist R, Jarsjö J, Pietroń J et al. Evolution of the hydro-climate system in the Lake Baikal basin. Journal of Hydrology, 2014, 519: 1953-1962. DOI:10.1016/j.jhydrol.2014.09.074 |

| [17] |

Urabe A, Tateishi M, Inouchi Y et al. Lake-level changes during the past 100000 years at Lake Baikal, southern Siberia. Quaternary Research, 2004, 62(2): 214-222. DOI:10.1016/j.yqres.2004.06.002 |

| [18] |

Kong QD, Xie CG. Brief introduction on East Siberia electric power system of Russia. North China Electric Power, 1999(7): 27-31. [孔庆东, 谢春瑰. 俄罗斯东西伯利亚电力系统简介. 华北电力技术, 1999(7): 27-31.] |

| [19] |

NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, U.S. /Japan ASTER Science Team. ASTER global digital elevation model V003. NASA EOSDIS Land Processes DAAC, 2019. https://doi.org/10.5067/ASTER/ASTGTM.003.

|

| [20] |

Grabs WE. Information transfer in hydrology: Experiences of the global runoff data centre. International Association of Hydrological Sciences, 1997, 246: 13-19. |

| [21] |

Dai AG, Qian TT, Trenberth KE et al. Changes in continental freshwater discharge from 1948 to 2004. Journal of Climate, 2009, 22(10): 2773-2792. DOI:10.1175/2008jcli2592.1 |

| [22] |

Wijngaard JB, Klein Tank AMG, Können GP. Homogeneity of 20th century European daily temperature and precipitation series. International Journal of Climatology, 2003, 23(6): 679-692. DOI:10.1002/joc.906 |

| [23] |

Pettitt AN. A non-parametric approach to the change-point problem. Applied Statistics, 1979, 28(2): 126. DOI:10.2307/2346729 |

| [24] |

Wei FY. Statistical diagnosis and prediction technology of modern climate. Beijing: China Meteorological, 2007. [魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术: 第2版. 北京: 气象出版社, 2007.]

|

| [25] |

Hamed KH, Ramachandra Rao A. A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data. Journal of Hydrology, 1998, 204(1/2/3/4): 182-196. DOI:10.1016/S0022-1694(97)00125-X |

| [26] |

Shi N. Multivariate analysis methods in meteorology research and forecast. Beijing: Meteorological Press, 1995. [施能. 气象科研与预报中的多元分析方法. 北京: 气象出版社, 1995.]

|

| [27] |

Alwin DF, Hauser RM. The decomposition of effects in path analysis. American Sociological Review, 1975, 40(1): 37. DOI:10.2307/2094445 |

| [28] |

Anisimov OA, Nelson FE. Permafrost zonation and climate change in the Northern Hemisphere: Results from transient general circulation models. Climatic Change, 1997, 35(2): 241-258. DOI:10.1023/A:1005315409698 |

| [29] |

Romanovsky VE, Sazonova TS, Balobaev VT et al. Past and recent changes in air and permafrost temperatures in eastern Siberia. Global and Planetary Change, 2007, 56(3/4): 399-413. DOI:10.1016/j.gloplacha.2006.07.022 |

| [30] |

Tian X. Interannual and interdecadal variations of the extratropical anticyclones over Eurasia during boreal winter[Dissertation]. Nanjing: Nanjing University of Information Science & Technology, 2017. [田笑. 欧亚大陆冬季温带反气旋活动的年际——年代际变化[学位论文]. 南京: 南京信息工程大学, 2017. ]

|

| [31] |

Strong AE. The influence of a great lake anticyclone on the atmospheric circulation. Journal of Applied Meteorology, 1972, 11(4): 598-612. DOI:10.1175/1520-0450(1972)0110598:tioagl>2.0.co;2 |

| [32] |

Boczoń A, Kowalska A, Stolarek A. The impact of climate change on the high water levels of a small river in central Europe based on 50-year measurements. Forests, 2020, 11(12): 1269. DOI:10.3390/f11121269 |

| [33] |

Tyszkowski S, Kaczmarek H, Słowiński M et al. Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia). Landslides, 2015, 12(3): 573-583. DOI:10.1007/s10346-014-0488-7 |

| [34] |

Wang P, Huang QW, Pozdniakov SP et al. Potential role of permafrost thaw on increasing Siberian River discharge. Environmental Research Letters, 2021, 16(3): 034046. DOI:10.1088/1748-9326/abe326 |

| [35] |

Dabaeva DB, Tsydypov BZ, Ayurzhanaev AA et al. Peculiarities of Lake Baikal water level regime. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2016, 48: 012014. DOI:10.1088/1755-1315/48/1/012014 |

| [36] |

Priess JA, Schweitzer C, Wimmer F et al. The consequences of land-use change and water demands in Central Mongolia. Land Use Policy, 2011, 28(1): 4-10. DOI:10.1016/j.landusepol.2010.03.002 |

| [37] |

Kadetova AV, Radziminovich YB. Historical floods within the Selenga River basin: Chronology and extreme events. Natural Hazards, 2020, 103(1): 579-598. DOI:10.1007/s11069-020-04001-z |

| [38] |

Zohary T, Ostrovsky I. Ecological impacts of excessive water level fluctuations in stratified freshwater lakes. Inland Waters, 2011, 1(1): 47-59. DOI:10.5268/iw-1.1.406 |

| [39] |

Kravtsova LS, Kamaltynov RM, Karabanov EB et al. Macrozoobenthic communities of underwater landscapes in the shallow-water zone of southern Lake Baikal. Hydrobiologia, 2004, 522(1/2/3): 193-205. DOI:10.1023/B:HYDR.0000029979.68265.3e |

2022, Vol. 34

2022, Vol. 34