摘要

在长江大保护和国际湿地保护背景下,为探究洪湖水生态环境变化特征及原因,本研究于2019—2023年间对洪湖水质、沉积物参数、沉水植物盖度和浮游植物生物量开展4次野外调查研究。结果发现,(1)调查期间洪湖水体透明度(SD)逐年降低,退垸施工期间洪湖水体SD呈现从中南湖心区域向岸边递减变化特征。(2)洪湖水环境氮磷营养盐污染水平较高,水体总氮(W-TN)和氨氮浓度整体虽呈下降趋势,但水体总磷(W-TP)平均浓度从(0.06±0.04)mg/L升高至(0.19±0.06)mg/L,沉积物总磷含量升高32%,沉积物总氮、总磷含量表现出退垸期间减少、退垸后增加的变化特征。空间分布上,洪湖W-TN、W-TP浓度均呈现从西北区域四湖总干渠入湖口向东南方向递减趋势。(3)洪湖水生态系统退化趋势明显,2019年4月洪湖分布有菹草(Potamogeton crispus L.)、穗花狐尾藻(Myriophyllum spicatum L.)和金鱼藻(Ceratophyllum demersum L.)等沉水植物,2020年10月调查结果显示敞水区沉水植物基本消失,叶绿素a平均浓度由(13.92±7.74) μg/L升高至(62.64±19.52) μg/L,并以丝状蓝藻为优势种。主成分分析显示,TN和TP始终是影响洪湖水生态环境状况的主要驱动因素,SD于2023年5月成为洪湖新增关键影响因子。上游来水氮磷营养贡献、退垸后水动力过程导致的围垸内污染物迁移以及风浪对底质的扰动是驱动洪湖水生态环境变化的重要原因。

Abstract

In the context of the Yangtze River Conservation and international wetland protection, this study investigated the characteristics and causes of eco-environmental changes in Lake Honghu. Four field surveys were conducted from 2019 to 2023, focusing on the lake's water quality, sediment parameters, submerged plants coverage and phytoplankton biomass. Results showed that: (1) During the survey period, the average water secchi disk (SD) of Lake Honghu decreased year by year, and SD showed a decreasing trend from the center to the shores during the construction period of the returning polders to lakes; (2) The nitrogen and phosphorus nutrient pollution in the lake remained severe. Although the concentration of total nitrogen (W-TN) and ammonia nitrogen in the water body showed an overall decrease, the average total phosphorus concentration in the water (W-TP) increased from (0.06±0.04) mg/L to (0.19±0.06) mg/L. Total phosphorus in the sediment (S-TP) increased by 32%, while S-TN and S-TP level decreased during the polders returning period, and increased afterward. Spatially, W-TN and W-TP levels showed a decreasing trend from the northwestern inlet of the four main canal to the southeast; (3) The degradation of Lake Honghu ecosystems was observed. Submerged plants such as Potamogeton crispus L., Myriophyllum spicatum L. and Ceratophyllum demersum L. were present in April 2019, but had almost disappeared by October 2020 in the open-water area. The average concentration of chlorophyll-a increased from (13.92±7.74) μg/L to (62.64±19.52) μg/L, dominated by filamentous cyanobacteria. Principal component analysis showed that TN and TP as consistent primary drivers of the aquatic environment changes, and SD emerging as a key factor in May 2023. The contribution of nitrogen and phosphorus nutrients from upstream inflow, hydrodynamic processes following polders returning causing pollutant migration within the area of polders, and wind and wave disturbances affecting the sediment were key factors driving changes in the aquatic environment of Lake Honghu.

洪湖(29°39′~30°02′N,113°07′~114°02′E)位于长江中游北岸、四湖流域中区,2019年水域面积为348.33 km2,是湖北省第一大、中国第七大淡水湖泊[1],也是长江中下游湖群中最具代表性的内陆淡水湖泊之一,具有防洪调蓄、水源储存、调节气候、维持生物多样性等生态功能[2],在维系长江流域生态系统健康与区域生态安全方面具有重要意义。但自20世纪50年代以来,洪湖兴修水利,湖面面积大量萎缩。随着四湖总干渠、螺山干渠和小港闸等堤坝、闸门建成,洪湖由原本与长江相连的吞吐型湖泊转变为受人为调控的半封闭型湖泊[3],并以四湖总干渠和螺山干渠为最主要入湖河流,主要入湖口包括蓝田河口、下新河口、桐梓湖闸、幺河口和贾家偃闸,年平均入水量达1.96×109 m3,最后通过小港闸和新堤排水闸与长江相连。近些年,四湖总干渠和螺山干渠上游区域不断开展的污染治理工作取得一定成效,但洪湖水体污染仍然严重[4]。20世纪80年代以来洪湖围垸养殖面积扩大,围垸养殖污染与外来污染输入叠加造成洪湖水质持续恶化,湿地生物多样性降低[4-5]。2019年6月监测结果显示,洪湖围垸养殖区水质均处于Ⅳ类至Ⅴ类之间,TN、TP浓度高于湖面区域[6]。

为解决洪湖面临的防洪安全威胁和水生态退化等重要生态问题,洪湖于2019年7月开始实施大规模退垸还湖(湿)工程[7],至2020年7月一期已完成约20.01 km2围垸拆除工程,2021年5月—2022年3月二期完成约66.7 km2围垸拆除工程。具体退垸还湖实施区域分布见图1。大规模的围垸破除施工不可避免地对水体产生强烈扰动,导致洪湖的水质和水生态变化[8-9]。

Fig.1Annual distribution of the lake restoration areas in Lake Honghu by returning polders to lake (modified from literature[7])

洪湖作为长江中下游重要浅水湖泊,多年平均水深仅为1.45 m[10],长期的历史演化和人为生产活动干扰使其沉积物氮磷营养盐和有机质含量高[11-12]。洪湖退垸还湖施工适逢洪湖实施长江“十年禁渔”行动,大规模退垸施工、增加的敞水面导致风浪、底层鱼类对沉积物扰动,导致洪湖水质和水生态变化,特别是围垸内积累的养殖污染在退垸过程中也会对湖区水生态环境造成直接影响[13-14]。因此,本文基于2019—2023年洪湖两期退垸还湖工程前后的水环境、水生态时空调查数据,研究洪湖水生态环境变化过程,综合分析洪湖生态演替影响因素,厘清洪湖水生态退化机制,对洪湖的生态恢复提供理论和数据支撑,也为同类型的湖泊管理提供指导。

1 材料与方法

1.1 采样点设置

根据2019年洪湖水域范围及湖泊形状、出入河流等情况[4,12],本研究按照随机采样方法于全湖共设置12个采样位点(图2),分别为东北区域H1、H2、H3和H4位点,该区域历史上以河蟹养殖为主,包括四湖总干渠的下新河入湖口和小港排水闸;西北区域H5、H6、H7和H8位点,该区域是四湖总干渠和螺山干渠水流汇聚的主要水源地,包括蓝田、贾家偃等主要入湖口和北部人工养殖渔场;H9、H10、H11和H12位点位于洪湖中南区域,是湖泊主要核心区,包括螺山干渠的桐梓湖闸和幺河口入湖口及新堤排水闸。本研究自2019年起共开展4次采样调查,分别为退垸前2019年4月、第一期退垸后2020年10月、第二期退垸中2021年6月和第二期退垸后2023年5月。

图2洪湖采样点分布

Fig.2Distribution of the sampling sites in Lake Honghu

1.2 样品采集与测定

1.2.1 样品采集与预处理

使用圆筒采水器于水面以下0.5 m处采集2 L水样,1 L水样经网孔直径为64 μm的25#浮游生物网过滤浓缩到30 mL样品瓶中,现场加入15 mL鲁哥试剂固定并低温保存至实验室进行浮游植物定量分析;另外1 L水样直接分装至样品瓶中冷藏保存并迅速带回实验室测定水质指标。使用彼得森采泥器采集0~15 cm表层沉积物,混匀保存至封口袋内,带回实验室60℃烘箱干燥至恒重后剔除沉积物中动植物残体,研磨过100目(孔径150 μm)筛,置于干燥皿中保存待测。

1.2.2 样品分析测定

现场使用塞氏盘测定透明度(SD);使用便携式测深仪(SM-5,美国)测定水深(WD)并计算透明度与水深之比(SD/WD);使用手持式荧光仪(AquaFluor,美国)测定水体叶绿素a浓度(Chl.a)。水体总氮(W-TN)、氨氮(NH3-N)和总磷(W-TP)、无机磷(W-TIP)浓度测定方法参照《水和废水监测分析方法》[15]。W-TN浓度采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定,NH3-N浓度采用纳氏试剂分光光度法测定,W-TP浓度采用过硫酸钾消解钼酸铵分光光度法测定,W-TIP浓度采用钼酸铵分光光度法测定。沉积物测定指标包括总氮(S-TN)、总磷(S-TP)、氧化还原电位(Eh)和有机质(OM)含量,其中S-TN含量采用碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法测定,S-TP含量采用过硫酸钾氧化分光光度法测定,Eh使用便携式ORP套装(320p-83a,美国)测定,OM含量采用灼烧减量法。浮游植物样品通过光学显微镜(CX31,OLYMPUS,日本)于10×40倍下鉴定和计数。浮游植物种类鉴定参考《中国淡水藻类——系统、分类及生态》[16]、《中国淡水生物图谱》[17],鉴定到属水平。沉水植物覆盖度通过采样框(边长1 m的木板条方框)测定[18],每个采样点位重复2~3次,水深和浊度较高区域通过采草夹确定。

1.3 数据处理与分析方法

使用ArcGIS 10.2进行采样点位图的绘制,并采用反距离权重法进行各指标的空间插值分析;使用Excel和GraphPad Prism 9软件处理数据并作图;使用SPSS 27对数据进行统计和显著性分析;使用Origin 2024对不同退垸时期洪湖水生态环境变量进行主成分分析作图。

2 结果与分析

2.1 水质时空变化特点

调查期间洪湖东北区域水深均显著高于其他区域(P<0.05)(图3A)。2019年4月洪湖水深范围为0.8~1.6 m,平均值为1.27 m,2020年10月洪湖水深显著升高,平均值达2.34 m。2021年6月和2023年5月洪湖水深下降,平均水深分别为1.88和1.91 m。2019—2023年洪湖水体SD逐年降低(图3B)。2019年4月洪湖SD平均为(47.2±9.6)cm,最大为60 cm。2021年6月洪湖平均SD下降至(36.3±9.5)cm,且中南区域水体SD高于其他区域,中南湖心区域H9和H10位点SD最高,达50 cm。与2019年4月相比,2023年5月洪湖SD下降66%,SD范围为5~30 cm,平均值为(16.1±10.4)cm,呈现西北高、东南低的分布特征。

图32019—2023年洪湖不同区域WD(A)和SD(B)变化 (不同大写字母表示不同时期具有显著差异,不同小写字母表示不同区域具有显著差异(P<0.05),下同)

Fig.3Changes of WD (A) and SD (B) in different areas of Lake Honghu from 2019 to 2023 (Different uppercase letters indicate significant differences between different periods, and different lowercase letters indicate significant differences between different regions(P<0.05),the same below)

2019—2023年洪湖W-TN和NH3-N浓度均表现出先升高后降低的趋势(图4A、B),2021年6月W-TN和NH3-N浓度最高,平均值分别为(1.87±0.72)和(1.03±0.41)mg/L,与2019年4月相比W-TN浓度升高了32%。2023年5月洪湖W-TN浓度最低,平均值为(0.92±0.36)mg/L,较2019年4月W-TN浓度下降17%。空间上,洪湖W-TN和NH3-N浓度均呈现西北区域高于东北和中南区域的特征。

调查期间洪湖W-TP和TIP浓度逐年升高(图4C、D)。2019年4月洪湖W-TP平均浓度为(0.06±0.04)mg/L(2019年4月TIP指标未测),且表现出南低、北高的空间分布特征。2020年10月洪湖中南区域W-TP浓度由2019年4月的(0.04±0.02)mg/L升高至(0.08±0.02)mg/L。2023年5月W-TP和TIP平均浓度分别达(0.19±0.06)和(0.12±0.03)mg/L。其中2021年6月湖区W-TP和TIP浓度均呈现从西北向东南方向递减的趋势。

2.2 沉积物时空变化特点

洪湖沉积物Eh和OM随时间变化趋势如图5所示。2019年4月和2021年6月洪湖沉积物平均Eh分别为-122.91和-94.63 mV,均属于还原性环境。与2019年4月相比,2020年10月和2023年5月湖区沉积物平均Eh分别增加219%和192%,均属于弱还原性环境。2019年4月-2021年6月洪湖沉积物平均OM含量逐年升高,其中2019年4月和2020年10月洪湖中南区域OM含量显著高于其他区域。与2019年4月相比,2021年6月平均OM含量升高81%。2023年5月湖区沉积物平均OM含量降低至10.07%±2.86%。

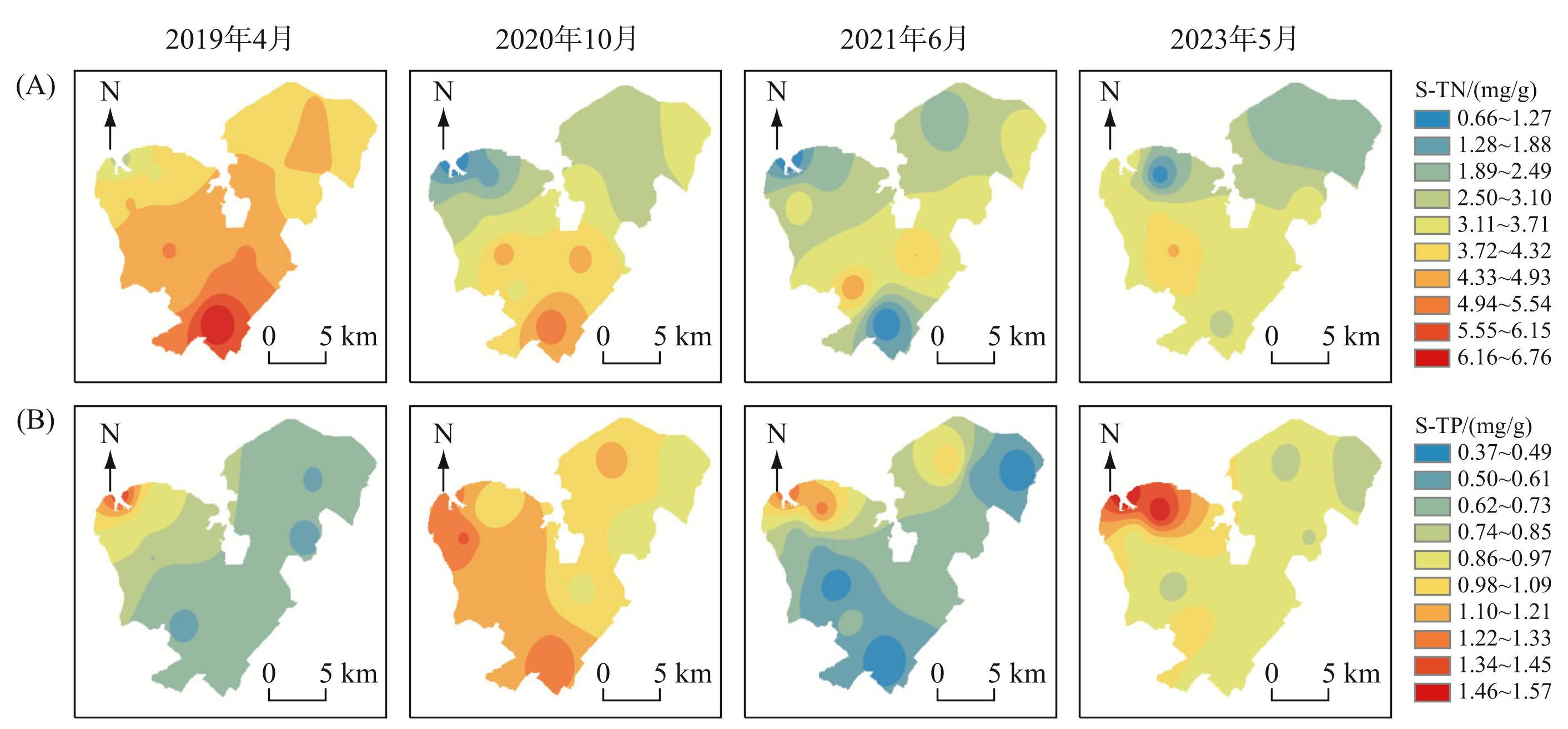

洪湖S-TN和S-TP含量随时间变化的空间分布情况如图6所示。调查期间,2019年4月最高,S-TN含量范围为2.89~6.73 mg/g,平均值为(4.45±0.92)mg/g;2023年5月次之,S-TN平均含量为(3.00±1.04)mg/g;2021年6月S-TN平均含量最低,平均值为(2.82±1.27)mg/g。空间分布上,2019年4月和2020年10月洪湖S-TN分布特征与OM相似,呈现从中南区域向西北和东北入湖口方向递减的变化特征。2019年4月洪湖S-TP含量范围为0.56~1.40 mg/g,平均值为(0.75±0.23)mg/g。与2019年4月相比,2020年10月和2023年5月S-TP含量分别升高45%和32%,平均值分别为(1.09±0.16)和(0.99±0.28)mg/g,其中2020年10月洪湖S-TP表现出由西南向东北递减的空间分布特征,但2019—2023年洪湖S-TP含量空间分布整体呈现从西北向东南递减趋势。

图4洪湖W-TN(A)、NH3-N(B)、W-TP(C)和TIP(D)浓度随时间变化的空间分布

Fig.4Spatial distribution of W-TN (A) , NH3-N (B) , W-TP (C) and TIP (D) concentrations over time in Lake Honghu

图52019—2023年洪湖不同区域沉积物Eh(A)和OM含量(B)变化

Fig.5Changes of Eh (A) and OM (B) in sediment of different areas in Lake Honghu from 2019 to 2023

图6洪湖S-TN(A)和S-TP(B)含量随时间变化的空间分布

Fig.6Spatial distribution of S-TN (A) and S-TP (B) content in the sediments of Lake Honghu over time

2.3 沉水植物和藻类时空变化特点

2019年4月洪湖沉水植物优势种为菹草(Potamogeton crispus L.),其中西北区域H5位点处覆盖度达85%(图7),H6位点生长有覆盖度为35%的菹草和6%的金鱼藻(Ceratophyllum demersum L.)。东北区域H3和H4位点分别生长有篦齿眼子菜(Potamogeton pectinatus L.)和微齿眼子菜(Potamogeton maackianus),覆盖度均为6%。湖区南部H11位点发现穗花狐尾藻(Myriophyllum spicatum L.)分布,覆盖度为25%。自2020年10月起调查发现,洪湖各位点基本无沉水植物分布,湖区南部沉积物中发现较多未降解植物组织残体。

图72019年4月洪湖各采样点沉水植物空间分布

Fig.7Spatial distribution of submerged plants in Lake Honghu in April2019

2019—2023年洪湖水体Chl.a浓度逐年增加(图8)(2020年10月因仪器故障未检测)。2019年4月洪湖Chl.a浓度范围为5.47~28.40 μg/L,平均值为(13.92±7.74)μg/L。2023年5月洪湖Chl.a浓度较2019年4月升高350%,平均值为(62.64±19.52)μg/L。空间分布上,2019年4月和2021年6月洪湖Chl.a浓度均在西北和东北区域较高,2023年5月洪湖西北和中南区域Chl.a浓度明显高于四湖总干渠蓝田入湖口附近。

根据洪湖浮游植物门水平组成和分布变化结果(图8D),2020年10月湖区浮游植物平均细胞密度为4.65×107 cells/L,浮游植物群落以蓝藻门为主,占比为78.73%,其次为硅藻门和绿藻门,占比分别为10.13%和9.24%。2021年6月浮游植物平均细胞密度增加到1.97×108 cells/L,蓝藻门占比达91.92%,以假鱼腥藻(Pseudanabaena sp.)和颤藻(Oscillatoria sp.)等丝状蓝藻为优势种。2023年5月浮游植物细胞密度略有下降,平均细胞密度为3.69×107 cells/L,群落组成依然以蓝藻门为主,占比为74.99%,其次为硅藻门,占比为17.07%。

2.4 水环境特征因子分析

为更好探究不同时间洪湖水生态环境状况的特征因子,分别对2019—2023年间4次调查监测的水环境因子进行主成分分析(图9),结果发现4次调查的PCA两轴依次共解释了总体变量的61.6%、64.3%、57.6%和56.4%,前两轴的累积方差解释信息达到55%以上,表明能较好地代表原指标。2019年4月OM、S-TP和S-TN在主成分1(PC1)中所占因子载荷较大,反映了洪湖水环境氮磷污染释放情况,其中PC1与S-TP呈正相关,与OM、S-TN呈负相关。2020年10月PC1中W-TP、TIP和S-TP载荷较大,且均与PC1呈正相关;PC2中OM、W-TN和S-TN所占载荷较大,且PC2与OM、S-TN呈正相关,与W-TN呈负相关,表现出2020年10月洪湖水环境高氮磷、高有机质特征。2021年6月W-TP和W-TIP在PC1中具有较大因子负荷,W-TN和NH3-N在PC2中具有较大因子负荷且呈正相关,说明2021年6月洪湖水体氮磷污染严重。2023年5月PC1相对影响量大,其中OM、S-TP和SD所占载荷较大,且PC1与OM呈正相关,与S-TP、SD呈负相关;PC2中的W-TN、W-TP和Chl.a具有较大因子负荷,反映了2023年5月洪湖水体氮磷污染和低透明度情况。

图82019年4月(A)、2021年6月(B)和2023年5月(C)洪湖Chl.a浓度空间分布变化及 2020年10月-2023年5月洪湖水体浮游植物门水平组成和分布变化(D)

Fig.8Spatial distribution changes of Chl.a concentration in Lake Honghu in April 2019 (A) , June 2021 (B) , and May 2023 (C) , changes in the composition and distribution of phytoplankton at the phylum level in Lake Honghu from October 2020 to May 2023 (D)

3 讨论

3.1 洪湖水生态环境变化特征

2019—2023年洪湖水生态环境发生较大变化。2019年4月洪湖水域分布有菹草、狐尾藻和金鱼藻等沉水植物,OM、S-TP和S-TN是影响洪湖水环境质量的关键因子,W-TN、W-TP平均值处于地表水Ⅲ~Ⅳ类之间。2020年10月和2021年6月洪湖水体SD持续下降,水环境氮磷浓度和有机质含量明显增加,W-TP、W-TN处于地表水Ⅴ类水质状况,水环境质量下降。其中,2020年10月洪湖WD显著升高,敞水区沉水植物基本消失,水环境特征因子转变为W-TP、TIP和W-TN。由第二期退垸还湖工程结束2023年5月调查结果显示,洪湖W-TN、NH3-N浓度和OM含量降低,且W-TN浓度低于退垸施工前,SD和Chl.a新增成为洪湖水环境特征因子。调查期间洪湖S-TN、S-TP含量均表现出退垸期间减少、退垸后增加的变化特征,而水体W-TN和NH3-N浓度变化相反,说明退垸还湖施工扰动会引起沉积物氮磷释放活跃导致上覆水氮磷浓度升高,后随施工结束氮磷营养盐又逐渐沉降积累。但洪湖S-TN含量整体呈下降趋势,退垸后湖面风浪增强、沉积物Eh提高,沉积物-上覆水界面溶解氧含量增加,促进高有机质含量洪湖沉积物矿化分解,影响沉积物-上覆水界面硝化、反硝化过程,这可能是S-TN含量下降的原因[19-20]。对比近年来研究者对太湖(1.50 mg/g)[21]、洞庭湖(0.66 mg/g)[22]、鄱阳湖(1.11 mg/g)[23]、巢湖(1.08 mg/g)[24]等长江中下游地区典型富营养化湖泊的调查结果发现,鲜有湖泊表层沉积物总氮含量大于4.00 mg/g,而2019年4月洪湖S-TN平均含量为4.45 mg/g,随退垸还湖工程实施洪湖S-TN平均含量逐年降低至3.00 mg/g。退垸还湖一定程度上缓解了长期以来洪湖围垸养殖等人为干预造成的污染,但围垸拆除实施中,湖区原有的“人工生态平衡”被打破,积累的生态压力释放,而新的生态平衡形成需要一个过渡期,因此洪湖水环境会出现波动甚至急性恶化情况。

图92019年4月(A)、2020年10月(B)、2021年6月(C)和2023年5月(D) 洪湖水环境特征因子的主成分分析

Fig.9PCA of water environment impact factors in Lake Honghu in April2019 (A) , October 2020 (B) , June 2021 (C) , and May 2023 (D)

3.2 洪湖水生态环境变化原因探究

调查期间SD变量逐渐成为洪湖水环境质量的关键影响因子,水体物理环境条件恶化严重制约了洪湖水生态环境恢复和改善。2021年6月对洪湖第二期(各主要入湖口退垸约66.7 km2)退垸施工期间的水质现状调查发现,洪湖中南湖心区域水体SD显著高于岸边入湖口区域,说明大规模退垸还湖施工对水体扰动较大。洪湖水域面积较大,平均风速可达4 m/s[25],在风速达到一定阈值(2.5 m/s)时,可以显著改变水柱流速分布使风浪加强,从而加剧底泥的再悬浮[26-27],而洪湖原先纵横交错的围垸对风浪具有阻拦消减作用。吴航等[28]在对沉水植物生长限制因子研究中同样发现,洪湖完全退垸区域因水域面积增大,敞水面导致湖区风浪吹程增长,底泥再悬浮频繁。

洪湖禁渔管理下鱼类生物量与群落组成变化可能是水环境物理条件改变的另一重要原因。2021年1月1日长江流域十年禁渔政策正式实施前洪湖已于2017年开展全湖禁渔工作[29],同时洪湖持续的鱼类增殖放流工作贡献了鱼类生物量。2019—2021年对鱼类调查发现洪湖底层性鱼类物种数目较禁捕前有所增加,湖区鲢、鳙等滤食性鱼类生物量占绝对优势,其次是鲤、鲫等杂食性鱼类,草鱼、鳊、团头鲂等草食性鱼类生物量接近鱼获物总量的5%[30]。禁捕后短期内滤食性鱼类、草食性鱼类和杂食性鱼类因繁殖速度快、食物充足,种群率先得以恢复,进而导致洪湖鱼类群落结构改变。洪湖作为长江中下游流域典型浅水湖泊,在沉水植物消失的背景下鱼类生物量的增加以及群落组成中底栖杂食性鱼类数量的增多可能会加剧洪湖上覆水-沉积物界面的扰动作用[31-32],导致沉积物营养盐释放增加及浊度提高。

TN和TP是影响湖泊水质和评价富营养化的重要指标。在本研究中,退垸前后TN和TP始终是洪湖水生态环境状况的特征因子,空间分布上整体均呈现从西北区域四湖总干渠入湖口向东南方向递减的趋势。根据湖北省生态环境厅公布的2019—2022年水环境质量状况,四湖总干渠3个国控断面长期处于Ⅳ~Ⅴ类水平,部分河段部分时段为劣Ⅴ类。有研究报道四湖总干渠的来水磷负荷占入湖磷污染物总负荷的63%[1]。而洪湖东北区域下新河口虽与四湖总干渠连通有部分来水,但相对西北部水域受影响较小[4]。同时,洪湖作为一个半封闭型湖泊,上游污染来水停留时间较长,污染物易于沉积到湖泊底部,造成入湖口沉积物磷富集。另一方面,洪湖多数湖区围垸退垸前用于渔业养殖[33],养殖水体氮磷浓度偏高,部分水体已达劣Ⅴ类[34]。刘永九等[11]对洪湖沉积物磷分布特征研究发现,养殖围垸内沉积物TP含量高于大湖区沉积物。洪湖第一期退垸(主要对洪湖西南核心区、缓冲区退垸)施工后,本研究于2020年10月调查发现洪湖S-TP含量表现出从西南向东北递减的空间分布特征,且洪湖中南区域W-TP浓度明显升高,说明退垸后围垸内污染物在水文水动力作用下向大水面湖区迁移,造成湖区水体营养盐浓度升高,对湖泊水生态环境造成不利影响。此外,2020年10月现场调查发现湖区南部沉积物中存在较多未降解植物组织残渣,研究结果显示中南区域S-TN和OM含量显著高于其他区域,且洪湖W-TN浓度整体升高、NH3-N浓度无明显变化,说明敞水区沉水植物的消失以及沉积物中植物残渣积累后的腐烂分解也是洪湖水体氮磷营养盐增加的重要原因[35-36]。

沉水植物作为水生态系统中重要的初级生产者,在维持湖泊清水稳态方面具有重要作用[37]。本研究自2020年10月调查发现洪湖各位点基本无沉水植物分布。结合湖区水环境变化,洪湖水体WD升高、SD降低是沉水植物衰亡的重要原因。对长江流域4个湖泊的大型水生植被研究发现,水体透明度与植被生长的平均水深比是影响湖泊中沉水植物光利用率和定植深度的关键因素[38]。2019—2023年洪湖水体SD/WD平均值由0.38下降至0.09,远不能满足沉水植被对光的需求[39]。此外,研究表明沉水植物对水位短期急剧变化高度敏感[40],2016年受长江中下游流域强降雨影响,洪湖超保证水位持续18天,最高水位达26.98 m(洪湖多年平均水位为24.71 m)。洪湖湖区80%的野生莲、菱等挺水和浮叶植物淹没死亡,水体透明度下降,造成湖区90%的沉水植被因无法进行光合作用而腐烂,水质迅速恶化[10]。2020年7月洪湖连续15天水位超过26.32 m,最高达27.20 m[41],长时间水位提升叠加高温和高营养负荷致使洪湖逐渐恢复的沉水植被再次大范围死亡腐烂。此外退垸施工后,宽阔湖面风浪的增强,不仅可以直接损伤沉水植物,所引起的沉积物再悬浮导致水体透明度急剧下降是限制湖泊中沉水植物生长的另一原因[42]。

Chl.a通常用于表征浮游植物的生物量。在本研究调查期间,洪湖水体Chl.a浓度逐年增加。围垸拆除后,水环境氮磷营养盐的增加满足藻类生长的营养需求。同时沉水植物分布减少,藻类逐渐占领生态位而快速增长。2021年洪湖退垸施工期间湖区浮游植物细胞密度最高,但群落组成多样性较低。其中以假鱼腥藻(Pseudanabaena sp.)和颤藻(Oscillatoria sp.)为代表属的丝状蓝藻,由于群体特征和特殊的细胞结构具有较高的营养亲和力,在洪湖水域环境中竞争成为优势种[43]。而两期围垸拆除后,浮游植物细胞密度略有下降,一方面,洪湖围垸拆除后水文激烈波动抑制了浮游藻类增长,较低的透明度也通过影响浮游植物的光合作用来发挥效应[44-45];另一方面,由于此次调查季节为春季,温度和光照强度尚未达到藻类大量生长繁殖的最优条件,但当进入夏季浮游植物生物量仍有可能会提升。

4 结论与建议

4.1 结论

1)时间上,2019—2023年洪湖水体SD逐年下降,W-TN、NH3-N、W-TP、W-TIP浓度和OM含量随时间呈现先升高后降低的变化趋势,但W-TP和TIP浓度整体呈上升趋势。S-TN和S-TP含量波动变化,S-TN整体呈下降趋势,S-TP呈上升趋势。2019年4月洪湖水域分布有菹草、穗花狐尾藻和金鱼藻等沉水植物,2020年10月起洪湖敞水区沉水植物基本消失,局部区域以丝状蓝藻为优势种的藻类异常增殖。

2)空间上,2019—2023年湖区水体氮磷营养盐浓度均呈现从西北区域四湖总干渠入湖口向东南方向递减趋势,2020年10月洪湖OM和S-TN含量呈现南高北低的特征,2021年6月洪湖退垸施工期间水体SD呈现湖心向岸边递减的变化特征。

3)洪湖水生态环境时空变化受内源污染和外源污染影响。内源污染主要来自沉积物(含沉水植物腐解物、围垸养殖污染)。退垸期间洪湖水位升高导致沉水植物大面积死亡腐解、围垸拆除后养殖污染的扩散等,叠加以往的内源污染负荷,在底栖鱼类、风浪和退垸施工扰动下再悬浮,向上覆水释放氮磷和有机质,导致洪湖浊度升高、上覆水污染加重;外源输入主要为四湖总干渠汇入,导致洪湖西北部水体氮磷浓度较高。

4.2 洪湖水生态修复建议

洪湖作为一个半封闭型湖泊,西北方向四湖总干渠来水向洪湖输入上游大量农业面源、生产、生活污染物,造成洪湖水质持续下降。因此,为有效改善洪湖水生态环境状况,减轻水域生态修复压力,建议一方面提高流域内生活污水处理覆盖率和处理效率,强化农业面源、养殖废水等处理及达标排放,减轻外源污染输入四湖总干渠;另一方面于洪湖各入湖口处建设人工湿地系统,进一步强化入湖来水净化,实现入湖污染物负荷消减。

洪湖两期围垸拆除后,较强的风浪扰动导致湖区水体透明度较低、营养负荷较高。建议开展湖滨带水生植被恢复,耦合污染源拦截、风浪消减及鸟类栖息地等多功能,有效改善近岸带水体透明度,促进浅水区水生植被的自我恢复与重建。同时根据洪湖不同时期风浪、吹程、水文、水动力条件等,合理设置洪湖消浪兼有净水功能平台,降低风浪对水体扰动。在后期围垸拆除工程实施中,建议实行分区退垸方式,暂时保留最外围围垸,隔离退垸还湖区与敞水湖区水体交换。

沉水植物作为浅水湖泊生态系统的重要组成部分,对湖泊生态系统的物质和能量循环起重要作用。建议在降低风浪扰动、提高水体透明度和控制藻类生长扩散的基础上,进行自然恢复为主、人工恢复为辅的沉水植被群落恢复。恢复初期应选择适应能力强、生长较快、洪湖历史上存在的沉水植物物种,如金鱼藻和穗花狐尾藻等,以实现生物量尽快积累、改善水体环境质量、提高水生态系统的健康状况。