摘要

为探究鲢鳙生态养殖水库中浮游动物群落结构的季节动态变化及其驱动因子,本研究于2023年4月、7月、10月和2024年1月对三河水库浮游动物群落结构和环境因子进行了调查分析。共采集到浮游动物16科57种,其中轮虫45种,桡足类9种,枝角类3种。春季、夏季和秋季浮游动物的优势种均以轮虫为主,冬季浮游动物的优势种转为桡足类。不同季节之间浮游动物的丰度和生物量差异显著(P=0.001),春季丰度(245.22 ind./L)和生物量(1.40 mg/L)最高,夏季丰度(57.22 ind./L)和生物量(0.37 mg/L)极低,显著低于其他季节(P<0.001)。非度量多维尺度分析和群落相似性分析揭示三河水库浮游动物群落具有显著季节差异(Global test: R=0.63, P=0.001)。蒙特卡洛检验发现叶绿素a、溶解氧、水温和氨氮是影响浮游动物群落结构的主要环境因子。此外,本研究进行了鱼类前肠内含物分析及鱼类放养和渔获数据分析,结果表明生态养殖水库中鲢鳙的滤食压力直接驱动了浮游动物群落结构的变化。

Abstract

In order to explore the seasonal dynamics and driving factors of zooplankton community structure in a silver carp and bighead carp ecological stocked reservoir, the zooplankton community structure and environmental factors in Sanhe Reservoir were investigated and analyzed in April, July, October, 2023 and January, 2024. A total of 57 species of zooplankton belonging to 16 families were collected, including 45 species of rotifers, 9 species of copepods and 3 species of cladocera. The dominant species of zooplankton in spring, summer and autumn were mainly rotifers, while copepods dominated in winter. There were significant differences in zooplankton abundance and biomass between different seasons, with the highest abundance (245.22 ind./L) and biomass (1.40 mg/L) in spring and extremely low abundance (57.22 ind./L) and biomass (0.37 mg/L) in summer, which were significantly lower than those in other seasons. Non-metric multidimensional scale analysis (NMDS) and community similarity analysis (ANOSIM) revealed that the zooplankton community in Sanhe Reservoir had significant seasonal differences (Global test: R=0.63, P=0.001). Monte Carlo test showed that chlorophyll-a, dissolved oxygen, water temperature and ammonia nitrogen were the main environmental factors affecting the community structure of zooplankton. In addition, the foregut contents of fish and fish stocking and catch data were analyzed. The results showed that the filter feeding pressure of silver carp and bighead carp in the ecological culture reservoir directly drove the changes of zooplankton community structure.

浮游动物在水体中广泛分布,是水生生态系统中重要的生物组成部分[1]。浮游动物主要以浮游植物、细菌和有机碎屑为食[2],同时又是滤食性鱼类(鲢、鳙等)的天然饵料和鱼类幼鱼的开口饵料[3],因此在水生生态系统物质循环和能量流动过程中发挥着桥梁作用[4]。浮游动物位于上、下行效应的中间位置,受到浮游植物生物量和鱼类捕食的共同影响[5]。有研究发现即使食源丰富,浮游动物的数量仍会在高密度鱼类较强的捕食压力下减少[6]。鲢鳙是水生态系统中的主要滤食性鱼类,鱼类的滤食压力增加会使下行效应的作用更为显著[7]。有些学者提出通过鲢鳙对浮游植物的滤食作用来控制其生物量[8-9],然而鲢鳙在牧食浮游植物的过程中,也会导致浮游动物群落结构改变[10]。

目前,学者们普遍认为鲢鳙的滤食作用会导致体型较大的枝角类和桡足类减少,从而使得小型浮游动物轮虫占据优势[11],即滤食性鱼类的高捕食压力会导致浮游动物的群落结构呈现低生物量和小型化[12]。滤食性鱼类不仅可以通过直接摄食浮游动物对其种群造成影响,还可以通过减少浮游动物的可食用藻类资源,间接影响浮游动物[13-14]。因此研究鲢鳙养殖水体中浮游动物的群落结构,探究鲢鳙与浮游动物的相关关系,对于实现净水渔业,达到生态效益和经济效益双赢具有重要意义。

除捕食压力和食物资源外,水环境因子也是影响浮游动物群落结构的重要因素[4]。浮游动物对水环境因子的变化非常敏感,不仅可以作为水环境变化的指示生物,还可用于评价水质状况[15]。浮游动物的生长、繁殖受水环境因子的直接影响,并最终表现在浮游动物的群落结构变化上[16]。季节变化和人类活动会引起湖泊、河流和水库等水体理化特征的改变[17-18]。其中,承担着防洪、灌溉、供水、养殖等多种功能的水库比自然状态下的河流、湖泊受人类活动的影响更大[19]。因此,水库的水环境因子对浮游动物群落结构的影响与自然水体相比具有一定差异性。近年来,国内对水库浮游动物的研究已有较多报道,但多在大中型水库开展[20-21],有关小型生态养殖水库的浮游动物研究报道相对较少。

三河水库位于湖北省安陆市东北15 km,是一座以防洪灌溉为主、兼顾渔业养殖综合利用的小型水库。近年来,该水库的渔业养殖均以鲢鳙为主。本研究以三河水库为研究地点,主要探究以下3个问题:1)鲢鳙养殖水库浮游动物群落结构的季节变化特征如何?2)鲢鳙养殖水库中水环境因子对浮游动物群落结构的影响是否显著?3)鲢鳙滤食对浮游动物群落结构造成了什么影响?研究结果以期为中小型水库渔业养殖和生态修复提供科学依据,并可丰富内陆小型人工水体浮游动物群落生态学的研究内容。

1 材料方法

1.1 研究地点

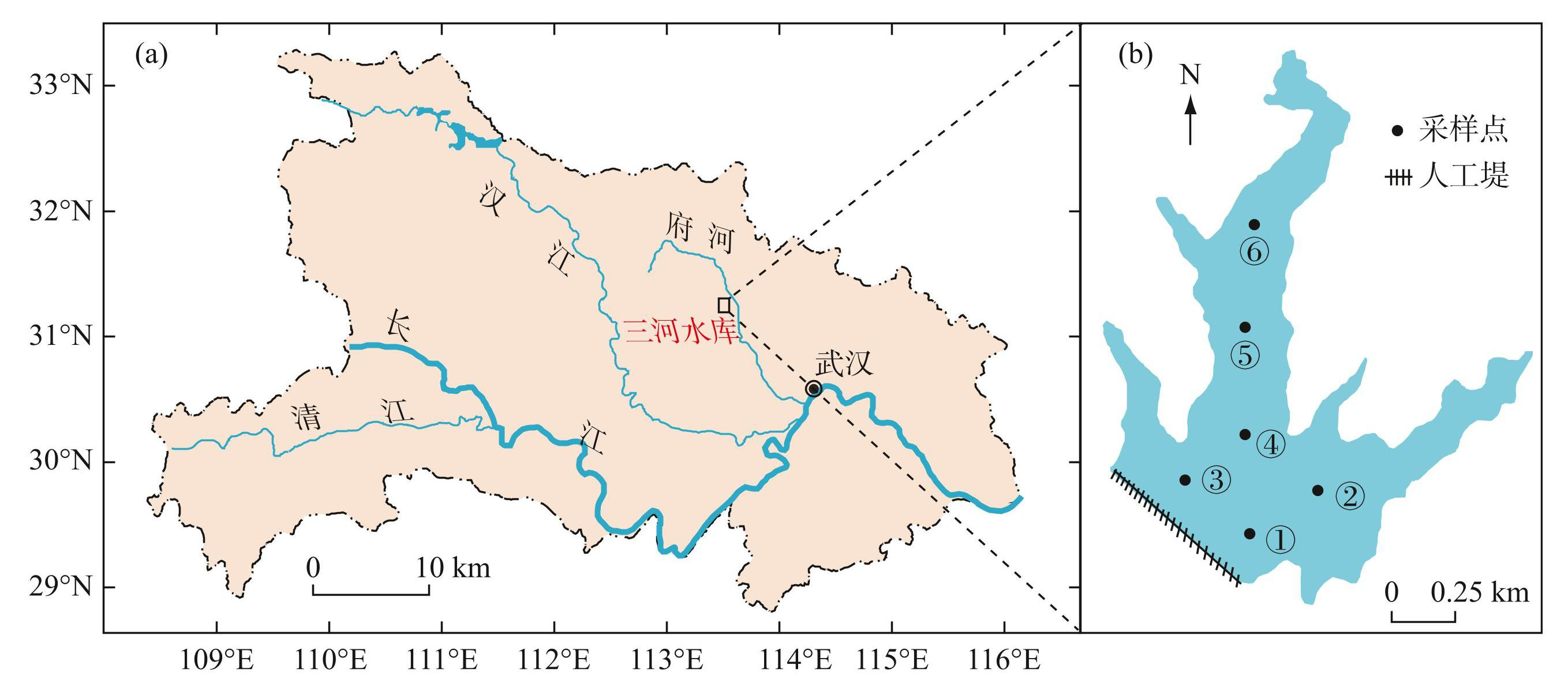

安陆市(31°04′~31°29′N,113°10′~113°57′E)位于湖北省东北部(图1),位于亚热带季风气候区,具有四季分明,春、秋季时间短且气候温和,冬、夏季时间长的气候特征[22]。安陆市年平均降水量为1100 mm,年平均气温为26.1℃。安陆市是湖北省渔业养殖的重要城市,共有水库三十多座。本研究地点位于三河水库,是一座面积为1.95 km2的小型水库,夏季平均水深为5.7 m,最大水深约为6.5 m;冬季平均水深4.5 m,最大水深约为5.3 m。三河水库是以防洪灌溉为主,兼顾渔业养殖的综合利用型水库。每年的春末(3—4月),三河水库中会投入大量的鲢、鳙幼苗,幼苗的体重在0.5~1.0 kg之间,每年10月开始捕捞,直到次年1月停止。

1.2 实验设计

1.2.1 浮游动物采集及分析

浮游动物的采集和处理依照《淡水浮游生物研究方法》[23]进行。根据地形特征,在安陆市三河水库设置6个采样点(图1),分别于2023年4月(春季)、7月(夏季)、10月(秋季)和2024年1月(冬季)进行浮游动物样品采集工作。每个采样点间隔10 m设置3个采样重复,使用5 L有机玻璃采水器连续采集表层下50 cm处水样4次,共采集20 L,混合后用25#(64 μm)浮游生物网过滤收集浮游动物定量样品,定性样品使用13#(112 μm)浮游生物网在表层缓慢拖曳采集,将采集的浮游动物样品转移至含有4%福尔马林溶液的塑料样品瓶(50 mL)中固定保存,并带回实验室。实验室内使用虎红钠盐将浮游动物样品染色,采用体积法抽样,解剖镜下鉴定和计数,轮虫的生物量采用体积法计算,比重取1,枝角类和桡足类的生物量采用体长-体重回归方程计算[23],剩余样品用4%福尔马林溶液固定保存。浮游动物分类鉴定主要参考《中国动物志·节肢动物门·甲壳纲·淡水桡足类》、《中国动物志·节肢动物门·甲壳纲·淡水枝角类》和《中国淡水轮虫志》[24-26]。其中桡足类无节幼体未鉴定到物种,进行群落分析时作为一个物种统计[27]。

1.2.2 水体理化参数测定

采集浮游动物的同时,使用YSI 6600V2多参数水质分析仪现场测定各采样点的水温(WT)、酸碱度(pH)、浊度(Tur)、溶解氧(DO)和盐度(Sal)。每个采样点采集水样1000 mL,在实验室内参照《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)[28]进行氨氮(NH3-N)、硝态氮(NO-3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)和叶绿素a(Chl.a)浓度测定。

图1三河水库地理位置(a)及浮游动物采样点设置(b)

Fig.1Location of Sanhe Reservoir (a) and setting of zooplankton sampling sites (b)

1.2.3 鱼类肠道内含物分析

2023年7月和10月对浮游动物样品进行采集的同时,使用单层刺网捕捞鲢、鳙各5尾。带回实验室解剖后自鲢、鳙前肠取肠道总长的1/20(用吸水纸吸去其水分和粘液并称重) 并分离出肠道内含物[29],后将肠道内含物稀释至50 mL并混合均匀,取1 mL于解剖镜下进行浮游动物鉴定计数。所有肠内含物均鉴定到属。

1.3 数据分析

物种优势度计算公式为:

(1)

式中,ni为第i种的个体数,N为所有物种个体数的总和。fi为物种出现的频率,当fi大于65%时定义为常见种。Y为物种优势度,当Y ≥0.02时定义为优势种[30]。

使用R v4.1.2软件中的“VennDiagram”包对浮游动物进行物种水平分析并生成 Venn 图。在统计分析软件Statistica7.0中进行单因子方差分析(One-way ANOVA),通过最小显著差检验(LSD检验)比较不同季节浮游动物丰度和生物量的差异,P<0.05表明具有显著差异。在软件包Primer5.0中采用基于多度的Bray-Curtis相似性排序矩阵对浮游动物群落进行群落相似性分析(analysis of similarities,ANOSIM)和群落聚类。在SPSS 26中对环境因子进行共线性诊断,排除具有较强共线性的环境因子。进行生物与环境因子相关分析前,把个体数量占总数量小于1%的物种剔除,然后使用 Canoco for Windows 4.5分析软件,对浮游动物与水环境因子之间的关系进行去趋势分析(DCA)和冗余分析(RDA),蒙特卡洛检验(Monte Carlo Test)确定对浮游动物群落具有显著影响的环境因子。进行统计分析前对所有数据进行了lg(x+1)转换。

2 结果与分析

2.1 水理化因子季节特征

调查期间,三河水库的水理化因子具有显著的季节差异(图2)。监测结果显示,三河水库夏季水温最高,冬季水温最低,平均水温分别为28.82和7.43℃(图2A)。溶解氧浓度为5.85~12.08 mg/L,夏季溶解氧浓度显著低于其他季节(图2B)。叶绿素a浓度和浊度的变化趋势基本一致,从春季到秋季逐渐增加,冬季骤降,且显著低于其他季节(P<0.05,图2C、D)。pH和盐度的变化趋势较为相似(图2E、F),春、夏、秋三季无显著变化,冬季显著低于其他季节(P<0.05)。三河水库营养盐中,氨氮、总氮和总磷的季节变化一致(图2G、I、J),均为春季最低,夏季显著升高,秋季降低,冬季再升高。但总磷浓度冬季最高,为0.095 mg/L,总氮浓度夏季最高,均值为1.203 mg/L。硝态氮的季节变化与其他营养盐变化趋势相反(图2H)。

图2三河水库水体理化性质及营养盐季节差异(不同小写字母表示不同季节存在显著差异)

Fig.2Seasonal difference of water physicochemical characteristics and nutrients in Sanhe Reservoir (Different lowercase letters indicate significant differences under different seasons)

2.2 浮游动物种类组成及优势物种

在三河水库6个样点中共采集到浮游动物16科57种,其中轮虫物种数最多,共45种,占总物种数的77.59%;枝角类物种数最少,仅3种,占总物种数的5.17%;桡足类共9种,占总物种数的17.24%。物种多集韦恩图显示,4个季节共有物种仅有4种(图3),分别是针簇多肢轮虫(Polyarthra trigla)、角突臂尾轮虫(Brachionus angulari)、等刺温剑水蚤(Thermocyclops kawamurai)和跨立小剑水蚤(Microcyclops varicans)。秋季浮游动物的物种数最多,为40种,特有物种为24种,均为轮虫;夏季次之,共26种,特有物种为9种,其中轮虫为8种;春、冬两季物种数最低,均为15。

图34个季节浮游动物物种水平分布韦恩图

Fig.3Venn diagram of horizontal distribution of zooplankton species in four seasons

三河水库浮游动物优势种具有明显的季节差异,夏、秋季优势种与春、冬季相比更为多样。春、夏和秋季浮游动物的优势物种均以轮虫为主,冬季浮游动物的优势物种转为桡足类。角突臂尾轮虫和针簇多肢轮虫在4个季节均为优势种。枝角类(模糊秀体溞Diaphanosoma dubium)仅在夏季为优势种(表1)。

表14个季节浮游动物优势物种及优势度

Tab.1 Dominant species and the dominance of zooplankton in four seasons

“-”表示该物种未采集到,“*”表示该物种的优势度小于0.02。

2.3 浮游动物现存量季节变化

2.3.1 浮游动物丰度季节差异

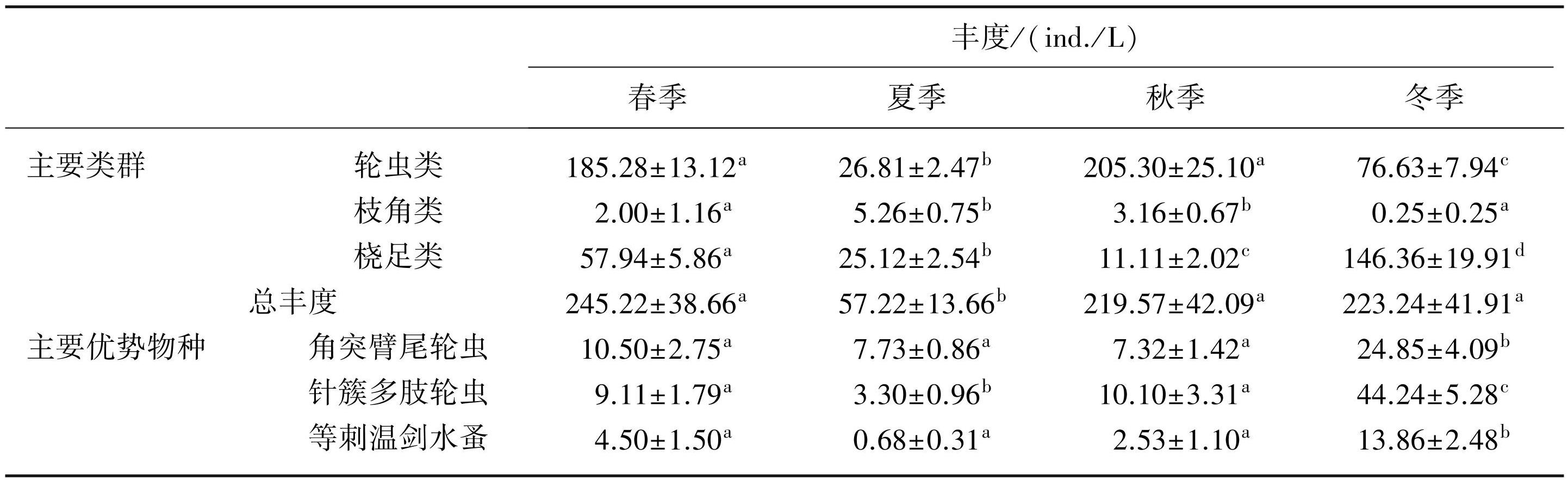

三河水库不同季节之间浮游动物丰度差异极显著(P=0.001,表2)。春季浮游动物总丰度最高,为245.22 ind./L,夏季浮游动物丰度(57.22 ind./L)极显著低于其他3个季节(P<0.01)。除冬季外,其他3个季节轮虫的丰度均高于枝角类和桡足类。轮虫在秋季丰度最高(205.30 ind./L),春(185.28 ind./L)、秋两季轮虫丰度显著高于夏(26.81 ind./L)、冬(76.63 ind./L)两季(P<0.05);枝角类在夏季丰度最高(5.26 ind./L),夏、秋(3.16 ind./L)两季的丰度显著高于春(2.00 ind./L)、冬(0.25 ind./L)两季(P<0.05);桡足类在冬季丰度(146.36 ind./L)显著高于其他3个季节(P<0.05)。

表24个季节浮游动物主要类群及优势物种丰度*

Tab.2 Abundance of the main groups and the main dominant species of zooplankton in four seasons

*上标不同小写字母表示浮游动物丰度在不同季节之间存在显著差异。

浮游动物优势种丰度在不同季节间差异极显著(P=0.001,表2)。角突臂尾轮虫和针簇多肢轮虫均在冬季丰度最高,分别为24.85和44.24 ind./L,夏季丰度最低,分别为7.73和3.30 ind./L;等刺温剑水蚤亦在冬季丰度最高(13.86 ind./L),夏季丰度最低(0.68 ind./L)。

2.3.2 浮游动物生物量季节变化

三河水库各季节浮游动物生物量具有极显著差异(P=0.001),与各季节浮游动物丰度变化趋势较为一致(表3)。浮游动物生物量季节变化在0.37~1.40 mg/L之间,春季浮游动物生物量最高(1.40 mg/L),夏季浮游动物生物量最低(0.37 mg/L),且与其他季节具有显著差异(P<0.05)。春季轮虫生物量最高(1.03 mg/L),其次为秋季(0.69 mg/L),春、秋两季轮虫生物量极显著高于夏(0.04 mg/L)、冬(0.02 mg/L)两季(P<0.01);枝角类在夏季生物量最高(0.18 mg/L),其次为秋季(0.14 mg/L),夏、秋两季的生物量极显著高于春(0.01 mg/L)、冬(0.001 mg/L)两季(P<0.01);桡足类在冬季生物量(0.861 mg/L)极显著高于其他3个季节(P<0.01)。

浮游动物优势种的生物量在不同季节间差异极显著(P=0.001,表3)。角突臂尾轮虫和针簇多肢轮虫均在冬季生物量最高,分别为0.0060和0.0111 mg/L,夏季生物量最低,分别为0.0009和0.0008 mg/L;等刺温剑水蚤亦在冬季生物量最高(0.2133 mg/L),夏季生物量最低(0.0105 mg/L)。

表34个季节浮游动物主要类群及优势物种生物量*

Tab.3 Biomass of the main groups and the main dominant species of zooplankton in four seasons

*上标不同小写字母表示浮游动物生物量在不同季节之间存在显著差异。

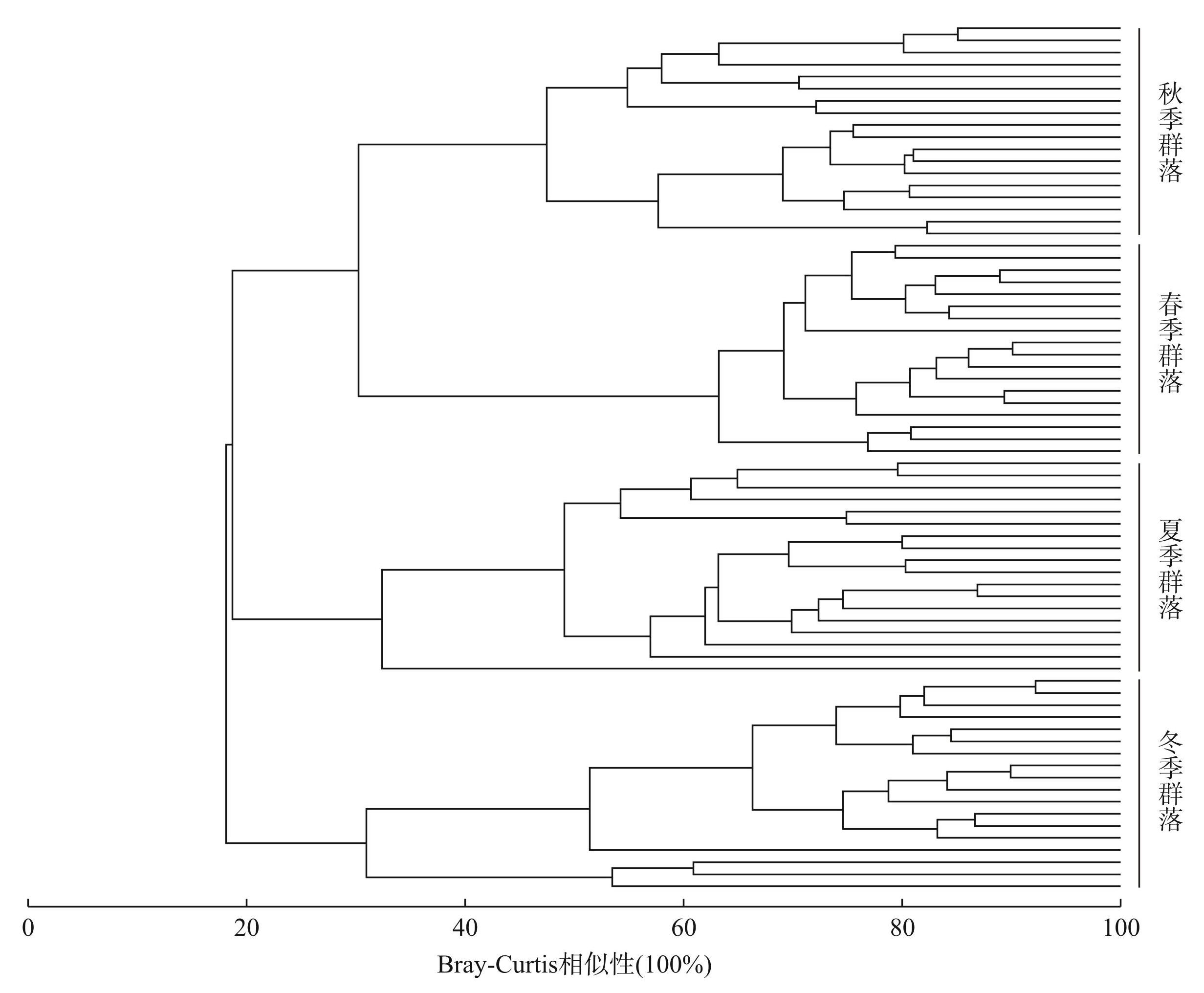

2.4 浮游动物群落结构季节格局

基于浮游动物个体数的群落聚类分析揭示了三河水库浮游动物群落具有显著的季节差异(图4)。相似性分析进一步揭示了三河水库4个季节浮游动物群落之间具有显著差异(Global test: R=0.937,P=0.001)。

2.5 浮游动物与水环境因子的相关分析

选择个体数量占总数量1%以上的浮游动物与环境因子进行相关分析,首先对浮游动物的个体数进行DCA检验,结果显示第一轴的最大特征值为2.275(小于3),因此选择冗余分析对浮游动物与水环境因子进行相关分析。水环境因子与浮游动物个体数的RDA分析结果显示第一轴的解释率为47.3%,第二轴的解释率为22.7%(图5)。蒙特卡洛检验结果显示:叶绿素a、溶解氧、总氮和水温是对浮游动物群落结构具有显著影响的4个水环境因子(P=0.002)。冬季浮游动物丰度与溶解氧、总氮呈极显著正相关,与叶绿素a、水温呈极显著负相关,春、夏两季与冬季相反,浮游动物丰度与溶解氧、总氮呈极显著负相关,与叶绿素a、水温呈极显著正相关。

除跨立小剑水蚤(S26)外,优势物种角突臂尾轮虫(S1)、针簇多肢轮虫(S14)和等刺温剑水蚤(S28)均与溶解氧具有极显著正相关关系,与总氮具有显著正相关关系,与其他水环境因子具有负相关关系。

2.6 鱼类前肠内含物及水库中浮游动物组成

鲢鳙食物组成中浮游动物各类群个体数占比的变化表现出明显的季节特点(表4):夏季鲢鳙食物组成中轮虫个体数占绝对优势,从夏季到秋季轮虫占比均明显减少,枝角、桡足类占比明显增加。水库中浮游动物组成季节变化则与之相反,从夏季到秋季,轮虫占比明显增加而枝角、桡足类占比明显减少。此外,水库中浮游动物组成也显示出独特的季节变化,轮虫个体数占比从春季到夏季明显减少,枝角、桡足类占比从秋季到冬季明显增加。

图4基于丰度数据的浮游动物群落的Bray-Curtis相似性聚类图

Fig.4Clustering of zooplankton communities by Bray-Curtis similarity measure based on abundance data

图5基于浮游动物丰度和样品与环境因子的冗余分析(RDA)排序图 (S1~S30代表浮游动物编码,见附表Ⅰ)

Fig.5Redundancy analysis (RDA) ordination diagram based on zooplankton abundance and samples with environmental factors(S1-S30 represent the zooplankton codes, see Attached Tab.Ⅰ)

表4鲢、鳙前肠内含物及水库中浮游动物组成的季节变化

Tab.4 The seasonal variation of zooplankton in intestinal of H. molitrix, A. nobilis and the reservoir

“/”表示春季未投放鲢鳙,“-”表示冬季已捕获所有鲢鳙。

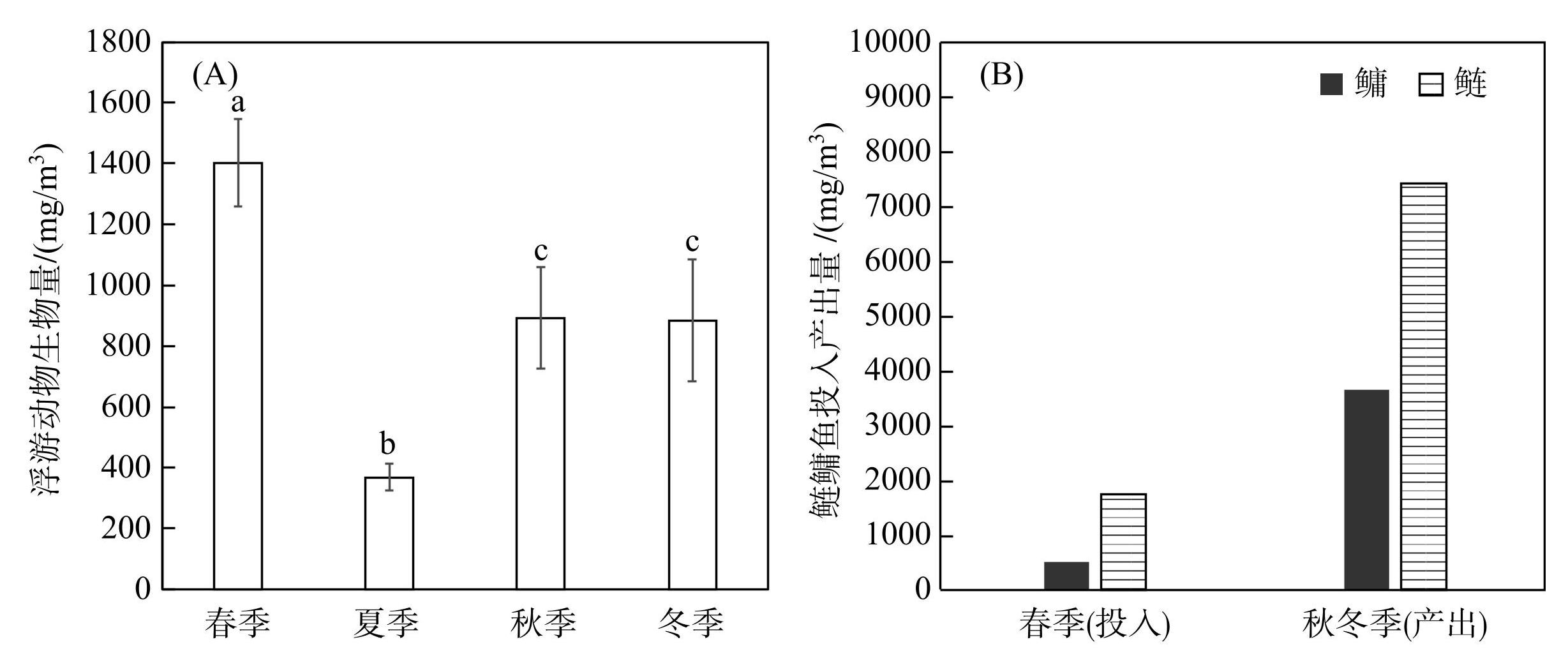

2.7 浮游动物生物量和鱼类投入产出量季节比较

秋冬季鲢鳙产量与春季鲢鳙投入量之间具有显著差异(P<0.05)。鲢投入约为1741 mg/m3,鳙投入约为508 mg/m3;冬季鲢的产量约为7400 mg/m3,鳙的产量约为3642 mg/m3,产出比投入高约6倍(图6)。浮游动物生物量在夏季最低,且显著低于其他3个季节(P<0.05),表明浮游动物在鲢鳙生长期间被大量捕食。

图6浮游动物生物量的季节变化(A)及鲢鳙投入产出情况(B)

Fig.6Seasonal change of zooplankton biomass (A) ; stocking-catch amount of silver carp and bighead carp (B)

3 讨论

3.1 浮游动物群落结构季节变化

三河水库4个季节的浮游动物均以小型种类轮虫为主,这与前人对水库浮游动物群落的研究结果较为一致[31],主要原因是轮虫个体小、繁殖周期短、适应力强[32]。三河水库浮游动物群落结构具有显著的季节差异,浮游动物丰度和生物量均为春季最高,且夏季极显著低于其他季节。这与许多研究报道的浮游动物丰度和生物量均在夏季最高不一致[33-34]。三河水库浮游动物群落这种特有的季节演替可能与水库所处区域的气候条件以及水库鲢鳙的高密度放养有关。水温和溶解氧是浮游动物群落结构季节变化的重要影响因子[35],三河水库属亚热带季风气候,春季水温开始升高,促进了轮虫休眠卵的孵化,增加了轮虫的繁殖能力,进而加快了轮虫种群的周转,所以丰度在春季出现峰值[36]。而秀体溞对高温有较好的适应,高温能够加快秀体溞的繁殖速度[37],秀体溞较小和较透明的特征也使其对视觉性的鱼类捕食者有较好的防御机制[25]。因此夏季枝角类丰度显著高于春季,模糊秀体溞仅在夏季为优势物种。另有研究发现溶解氧浓度的下降会导致绝大多数轮虫丰度减少[38]。夏季水温持续升高,会导致蓝藻水华的暴发,大量蓝藻集中在水体表面使水体溶解氧浓度下降,且降低了透光度,导致其他类群藻类(如硅藻、绿藻等)无法进行光合作用而死亡,减少了浮游动物的优质食物来源[39],而当秋季溶解氧浓度升高后,轮虫丰度也显著增加。但水温和溶解氧等因素不能完全驱动三河水库浮游动物出现如此独特的季节差异。经RDA分析结果显示,水环境因子对浮游动物密度的累计解释率为70.0%,表明驱使三河水库浮游动物群落结构出现特有季节变化的另一个重要原因是夏季鲢鳙巨大的捕食压力。

3.2 鲢鳙养殖对浮游动物群落结构的影响

为减轻水体富营养化,有些学者提出非经典生物操纵理论——利用放养鲢鳙等滤食性鱼类对浮游植物生物量进行直接控制[8-9]。但滤食性鱼类也会摄食浮游动物,对水体浮游动物群落结构造成影响[40]。研究期间,三河水库在3—4月投放了大量鲢鳙苗,并在10—12月进行捕捞售卖,产出比投入高约6倍[41](图6),说明三河水库中的浮游动物在夏、秋季鲢鳙生长期间受到了巨大的捕食压力。另有学者发现鱼类捕食强度对浮游动物群落造成影响,较大的捕食强度使桡足类等个体较大的浮游动物数量显著下降,而小型浮游动物以其敏捷的逃跑能力躲避鲢鳙的捕食,使得小型浮游动物占据优势[42]。这与本研究中鲢鳙的食性分析结果相一致,鲢鳙食性分析发现夏、秋季浮游动物的特有物种均以轮虫为主,且鲢鳙前肠内含物中轮虫占比从夏季到秋季均明显减少,枝角、桡足类占比明显增加。三河水库大量投放鲢鳙后桡足类丰度显著下降,夏、秋季桡足类丰度均较低,这与张佳敏等在以鲢、鳙放养为主的武山湖开展的浮游动物研究结果较为一致[41]。冬季对鲢鳙进行捕捞后,桡足类丰度显著增加,在浮游动物群落中占优势,捕食压力的降低可能是造成这一现象的主要原因。

虽然多数研究表明鲢鳙对个体较大的甲壳类浮游动物的捕食压力更大[43],但是鲢鳙对轮虫的捕食作用也不能忽视。武汉东湖围圈实验发现体型较大的臂尾轮虫、晶囊轮虫也多会被鲢鳙摄食[44]。本研究对水库中鲢鳙前肠内含物的调查中发现:夏季鲢鳙食物组成中轮虫在个体数上占绝对优势,且夏季水库中轮虫丰度的降低主要表现为前节晶囊轮虫丰度的显著降低。这表明在水库中投放的大量鲢鳙的捕食作用,是造成夏季水库中轮虫丰度显著降低的原因之一。

3.3 浮游动物群落结构与相关环境因子的关系

生态养殖水库作为人工建造的水体,受人类活动的影响更大[19]。浮游动物群落结构除受种间竞争与捕食作用的影响外,非生物因素即水体环境因子对其也有重要影响[45]。本研究中RDA和蒙特卡洛检验结果显示,叶绿素a、溶解氧、总氮和水温等环境因子对三河水库浮游动物的群落分布具有显著影响[46]。前人研究表明水温可以直接影响浮游动物生长、发育和繁殖[47],也可以通过影响溶解氧、浮游植物和鱼类等间接影响浮游动物群落结构[48-49]。叶绿素a可以从侧面反映浮游植物生物量的变化,浮游植物作为轮虫的主要食物来源之一,通过上行效应对浮游动物群落结构造成影响[50]。氮、磷等营养盐对浮游动物生长具有重要意义,磷酸盐被认为是浮游植物生长的限制因子[51]。另有研究指出,总氮与浮游动物群落结构具有显著相关性,除通过影响浮游植物生物量间接影响浮游动物外,还会直接对浮游动物群落结构造成影响[52],本研究的结果与之一致。此外,水体的盐度是影响湖泊表层水体中浮游动物群落多样性的主要环境因子之一[53],这可能与盐度对浮游动物的体液调节和渗透压平衡的影响有关[54]。三河水库属半咸水水体(图2),春、夏、秋季的水体盐度显著高于冬季,已有研究表明大部分轮虫种类喜好盐度较高的夏、秋季水环境[55]。本研究发现轮虫的丰度在秋季最高,说明盐度对轮虫产生了一定影响。然而,轮虫的丰度在夏季却最低,这表明夏季鲢鳙对浮游动物的捕食压力超过了盐度对其群落的影响。

致谢:感谢胡旭仁、王子牧、王勇、王忠明在野外考察和样品采集过程中给予的帮助。

4 附录

附表Ⅰ见电子版(DOI:10.18307/2025.0234)。